Как новаторам лучше прогнозировать проблемы в будущем и готовиться к ним? В основном работа в сфере новаторства сосредоточена на проблемах настоящего, которые можно без труда выявить и таким образом обосновать вложения: например, как сделать так, чтобы самолет летал выше или быстрее, или с меньшими выбросами углерода? Но если делать упор на настоящем, мы можем оказаться не готовы к проблемам, которые могут возникнуть в будущем. Работая в сфере новаторства так же полезно заглядывать за горизонт настоящего и готовиться к сбоям, которые еще впереди.

В данной статье описан структурированный процесс новаторства, направленный на решение этой задачи. Его используют студенты Университета Джонса Хопкинса и партнерские учреждения для создания новаторских решений непредвиденных проблем, привлекших к себе внимание вооруженных сил во всех странах НАТО и даже освещавшихся «Си-Эн-Эн» и «Вашингтон Пост».

Процесс новаторства в действии

Командование НАТО по трансформации (КТ) привлекает студентов Университета Джонса Хопкинса к работе над новаторскими проблемами в рамках своего Центра новаторства. В конце 2019 года медицинский отдел центра задал небольшой группе студентов старших курсов инженерных специальностей: «Каково будущее военной медицины»? Ответить на этот вопрос было особенно трудно, поскольку речь не шла о решении какой-то известной проблемы или удовлетворении какой-то насущной потребности. Речь шла о возможных потребностях или проблемах, которые могут возникнуть в будущем, а будущее, конечно же, не известно.

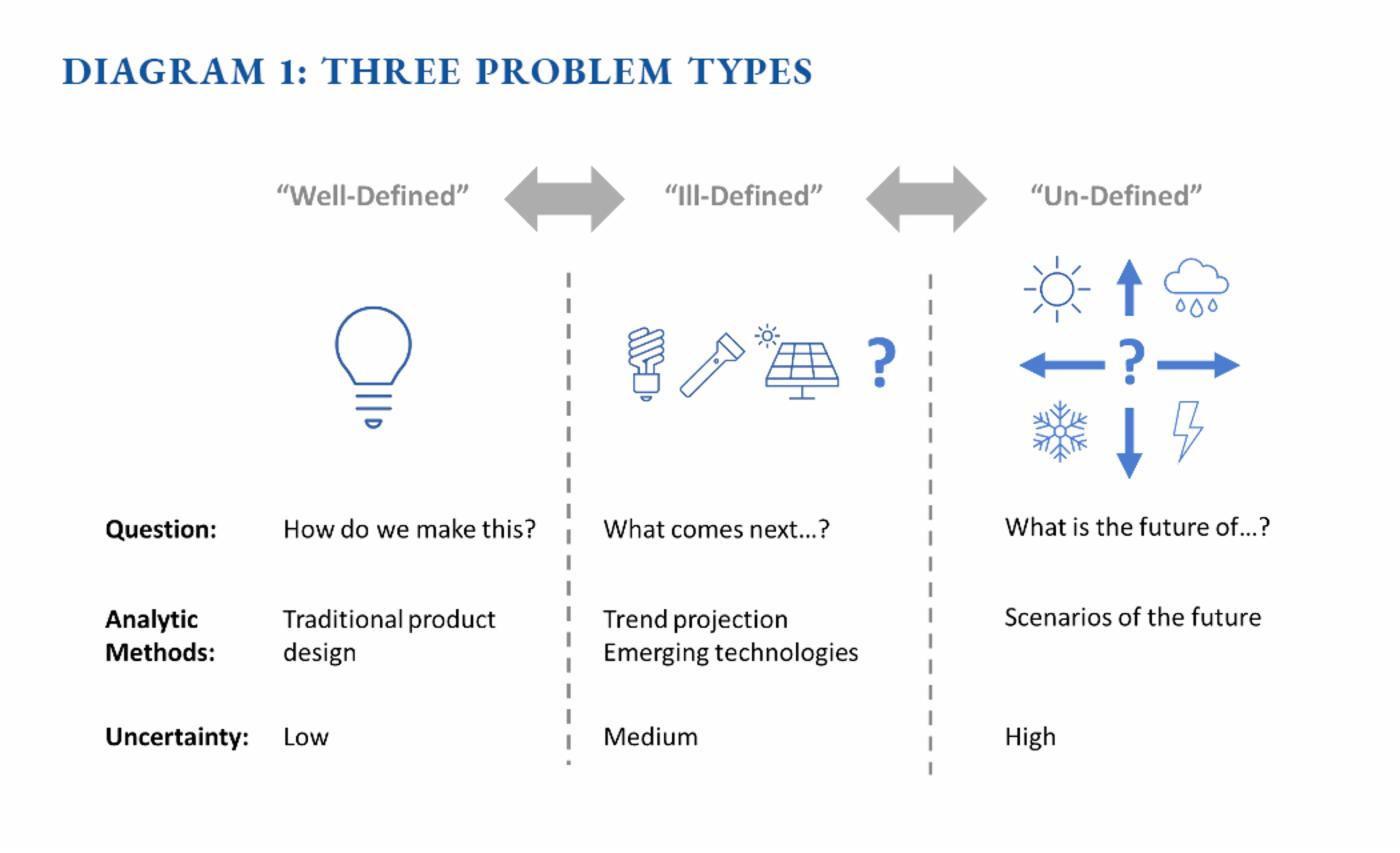

В Университете Джонса Хопкинса студентов-инженеров просят, прежде чем они приступят к работе, распределить проблемы по категориям в зависимости от степени определенности. Виды проблем бывают «хорошо определены», «плохо определены» и «не определены». Это первые рамки структурированного процесса новаторства. Это различие важно, потому что для решения разных проблем требуется разное мышление и разный инструментарий (см. рисунок 1).

У хорошо определенных проблем есть четкие требования и решение, которое, когда оно найдено, можно доказать. Например: как создать источник света, потребляющий на 90% меньше энергии, но освещающий так же, как лампа накаливания? Именно на этих проблемах сосредоточена большая часть усилий в сфере новаторства, поскольку мы сталкиваемся с ними в настоящий момент, зачастую уже есть «клиенты», а инвестиции можно обосновать без особого труда. Такая сосредоточенность на сегодняшнем дне опасна тем, что исключаются проблемы, которые могут возникнуть в будущем.

Плохо определенные проблемы обычно сформулированы следующим образом: «Что ждет нас дальше, какую новую проблему стоит решать»? Речь идет о проблемах, которые могут возникнуть довольно скоро, и их можно выявить, если изучать тенденции и прогнозировать их дальнейшее развитие. Как правило, самые актуальные тенденции – те, которые значимым образом меняют рабочие возможности, потребности пользователя или чью-то конкурентоспособность. Они могут быть технологическими, социальными, экономическими, экологическими и т. д.

Предугадать те проблемы, которые «не определены», труднее всего. Как правило, они звучат так: «Каково будущее…»? или «Что за горизонтом»? Поскольку зачастую они отстоят дальше и поэтому характеризуются большой неопределенностью, для их выявления разрабатывается несколько различных сценариев, то есть, альтернативных картин будущего (как правило, при разработке сценариев одновременно рассматривается взаимодействие двух важных, но неопределенных тенденций, и создается матрица из четырех различных картин будущего). Очень важно при использовании сценариев, чтобы они значительно отличались друг от друга, и важно понимать, что это не предсказание будущего, а истории, которые нужно исследовать на предмет разрушительных возможностей, без какой бы то ни было предвзятости в отношении их вероятности.

Медицинский отдел КТ поставил проблему, которая не определена, и потребовалось понять, какими могут быть возможные сценарии будущего военной медицины, прежде чем приступить к выработке решений. Чтобы справиться с этой задачей, студенты провели беседы с офицерами, группами военной помощи на поле боя, хирургами-травматологами и сотрудниками НАТО. Поскольку у студентов не было опыта в военном деле, они задавали простые, но проницательные вопросы, делая упор на факторах и условиях, в силу которых требования военной медицины в будущем могут отличаться от сегодняшних.

В тот момент НАТО находилась в Афганистане, и действия, как правило, велись небольшими боевыми отрядами, в результате чего количество потерь было ограничено и их можно было быстро эвакуировать по воздуху в ближайшие полевые медпункты. Однако будущее может быть совсем другим: может не быть господства в воздухе; войска могут находиться на большом удалении друг от друга; потерь может быть больше из-за крупномасштабных действий; а медицинские объекты могут быть труднодоступны.

С помощью этих факторов студенты набросали различные сценарии будущего. Они решили сосредоточиться на одном из самых трудных сценариев, при котором войска находятся на большом удалении друг от друга; много раненых различной степени тяжести; условия минимальные; и отсутствует вариант эвакуации по воздуху. Для военврачей это очень сложная ситуация. Студенты выбрали именно этот сценарий не потому, что сочли его наиболее вероятным – оценка вероятности не входит в данный процесс, – а потому что из-за серьезности этого сценария НАТО нужно начинать готовиться к нему, как можно быстрее.

Затем студенты разработали портфель потенциально полезных новаторских концепций для этого сценария, в частности, сублимированная кровь, насосы для перекачки крови с ручным управлением, усовершенствованные носилки и нательное устройство для мониторинга травмы, помимо всего прочего. Каждая из этих концепций заслуживала проработки. Вопрос – на какой остановиться?

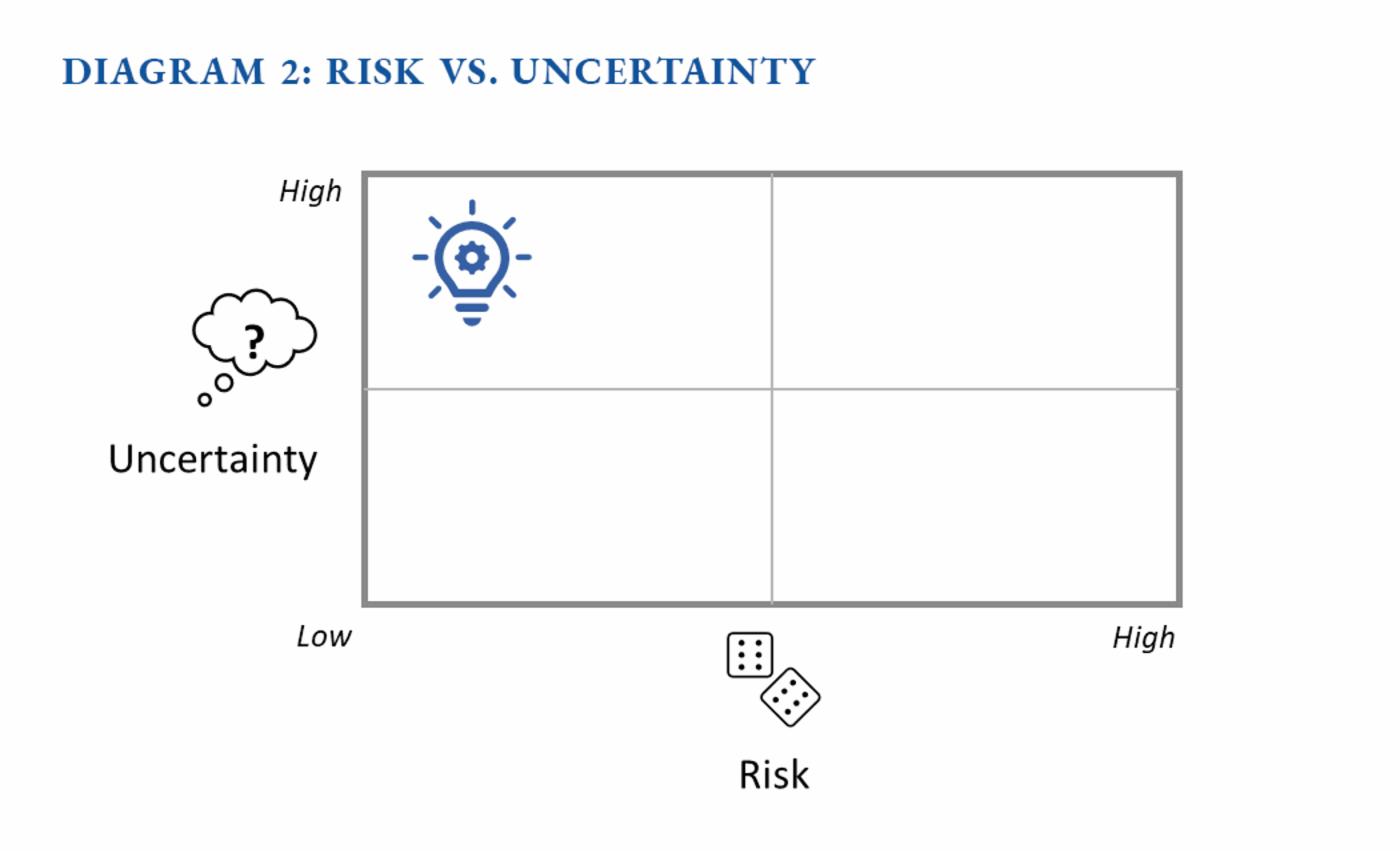

И тут подключается вторая схема структурированного процесса новаторства: проведение четкого различия между риском и неопределенностью (см. рисунок 2). Риск – это количественно измеряемая вероятность потерь. Его можно распределить, от него можно застраховать, и его можно снизить. Неопределенность – иное. Ее нельзя количественно измерить, она представляет собой все возможные в будущем состояния мира в любой момент времени. Иными словами, риском можно управлять, тогда как неопределенность нужно изучать, поскольку зачастую это источник огромных возможностей. Полезное следствие для новаторов заключается в том, что можно исследовать неопределенность, сводя при этом к минимуму риск. Предприниматели и молодые компании используют этот подход для увеличения своих шансов на успех, как описано в этой статье из «Гарвард бизнес ревью». Но в более крупных, признанных организациях большая часть работы по новаторству остается без финансирования, потому что те, кто принимают решения, путают большую неопределенность с большим риском.

«Цифровой помощник по сортировке раненых»

Студенты решили работать над нательным устройством, которое определяет местоположение раненых солдат и сообщает медикам о степени тяжести ранений. Студенты, как правило, выбирают проекты, исходя из их отдачи и осуществимости, однако риск и неопределенность дали им более прагматические критерии. Они поняли, что успех проекта сопряжен с большой неопределенностью, но также осознали огромный потенциал проекта. В случае успеха такое устройство могло бы стать первым шагом на пути создания интегрированной платформы для мониторинга здоровья солдат.

Посмотрите: создание нательных технических устройств, спасающих жизни солдат, система «Цифровой помощник по сортировке раненых (DTA)». © NATO

И именно эта возможность была сопряжена с наименьшим риском. Основные усилия направлены на разработку программного обеспечения, что предполагает небольшие или вообще нулевые финансовые затраты. С риском аппаратных средств можно справиться, поскольку нательные устройства для измерения жизненно важных показателей здоровья уже имеются в продаже. Для еще большего распределения этого фактора риска студенты объединились в команду с Чешским Техническим Университетом в Праге. Студенты Университета Джонса Хопкинса сосредоточились на программном обеспечении, в частности, алгоритмах, необходимых для расчета вероятности смертности (что полезно при сортировке раненых). А чешская команда под руководством Мирослава Буреша и при содействии Кристины Соукуповой сосредоточилась на аппаратных средствах, особенно на тех, которые могут соответствовать военно-полевым стандартам.

В результате этой работы появилось нательное устройство, с помощью которого группы медпомощи на поле боя могут быстро обнаружить раненых солдат и провести сортировку в случае больших потерь, находящихся на большом расстоянии друг от друга. В этом видеоролике, подготовленном НАТО, можно увидеть прототип, который проходит в данный момент полевые испытания в чешских Силах специального назначения. Это устройство сейчас также проходит первые этапы оценки в армии США, осознавшей важность этого зарождающегося сценария, проведя свое собственное независимое исследование будущего условий боя.

Обдумывание будущего

Во все более нестабильном мире нельзя полагать, что самое вероятное будущее – это просто продолжение настоящего. В то же время, полагаться лишь на прогнозы специалистов по планированию или предсказания экспертов неосмотрительно. Слишком часто происходит что-то совершенно неожиданное и застает всех врасплох. Для того, чтобы предвосхищать неожиданности с помощью новаторской работы, полезно уже сейчас выявить возможные нарушения последовательности, которые могут привести к разрушительным проблемам позднее. Могут помочь такие методы, как выявление тенденций и разработка сценариев, упомянутые в примере с медицинским устройством выше.

Прогнозирование слома с помощью тенденций и сценариев

Прогнозирование потенциально крайних выводов, исходя из нынешних тенденций, помогает новаторам рассматривать совершенно новые ситуации, нарушающие нормальное функционирование. Приведем пример из истории Европы ХХ века: в период с 1900 по 1914 год количество тактически пригодных подводных лодок, развернутых военно-морскими силами великих держав, примерно раз в два года увеличивалось в два раза – значительная тенденция экспоненциального роста (если чего-то становится больше в два раза десять раз, то в итоге этого становится больше более чем в тысячу раз). С помощью простого прогнозирования специалисты по планированию ВМС того времени могли справедливо задать вопрос: «А что если через несколько лет ВМС противника развернут против нас тысячу подводных лодок»? В то же время подводные лодки ходили в одиночку и в небольшом количестве, и, по большей части, считалось, что с этим неудобством можно справиться. Но в конечном итоге очень большое число подлодок стало серьезной угрозой, особенно после того, как они начали наносить скоординированные удары по военно-морским кораблям и по торговым судам. Порой количественные изменения переходят в качество: они создают совершенно новые, разрушительные проблемы. Одна подводная лодка – неудобство. Тысяча подводных лодок – серьезная проблема.

Строй кораблей: греческая подводная лодка, фрегат ВМС Испании «Нумансия» и фрегат ВМС Турции «Барбарос» во время ежегодных учений по противолодочной борьбе «Дайнэмик Манта – 2023».

Тенденции можно объединить для создания сценариев – картин возможного альтернативного будущего. Эти картины альтернативного будущего можно считать научной фантастикой, и новаторы и специалисты по планированию сталкиваются с неожиданными и неудобными проблемами, которые могут там встретиться. Именно к самым серьезным и самым разрушительным проблемам надо начинать готовиться уже сегодня. Продолжим пример подводных лодок: сегодняшняя тенденция в сфере технологии – экспоненциальный рост числа автономных транспортных средств. Можно объединить две тенденции для создания сценария: а что если новый военно-морской соперник развернет десятки тысяч автономных подводных лодок? С какими проблемами столкнутся в такой ситуации нынешние военно-морские силы, отвечающие за то, чтобы морские пути были открыты? Какие новации могут потребоваться в сфере технологии, организации и операций, чтобы подготовиться к этим проблемам?

С точки зрения новаторства в сфере обороны и безопасности, полезнее всего анализировать те тенденции, которые больше всего сказываются на вашем собственном положении по отношению к конкурентам. Среди них – изменения в показателях производительности с помощью технологий (например, скорость, дальность, точность и т. д.); увеличение сил и средств, созданных и (или) развернутых как новые потенциалы (например, транспортные средства, личный состав и т. д.); и критически важные ресурсы, имеющиеся у вас или у противников (например, новые методы производства, минеральные или энергетические активы и т. д.). Список можно продолжить.

При создании сценариев полезно выявлять аспекты, которые важны и вместе с тем в большой мере не определены. Среди примеров – приток новых возможностей (например, искусственный интеллект, квантовые вычисления); новые условия окружающей среды или поля боя (например, экстремальные условия, утрата оборонительных или наступательных средств и т. д.), иные союзы или геополитическая ситуация. Это больше походит на искусство, чем на науку. Как правило, специалисты по планированию и стратеги рассматривают различные аспекты анализа, прежде чем сосредоточиться на нескольких, из которых складываются самые показательные сценарии.

За гранью настоящего

Работа по новаторству зачастую сосредоточена на проблемах настоящего, поскольку они познаваемы, а обосновать вложение средств для подготовки к неизвестному трудно. Но часто самые трудные проблемы – проблемы будущего, проблемы, которые мы не ждем и которые застают нас врасплох. С помощью новаторского процесса, представленного в данной статье, можно преодолеть сосредоточенность на сегодняшнем дне, и его можно использовать в таких организациях, как НАТО, которым нужно готовиться к многочисленным разрушительным ситуациям и сценариям. Технологические и профильные экспертные знания полезны, но не являются принципиально важными. Студенты Университета Джонса Хопкинса успешно использовали этот процесс новаторства, не будучи специалистами в военной или медицинской сфере.

То есть, данный процесс основан не на предсказании будущего, а на обдумывании возможного будущего и присущих ему проблем, что позволяет новаторам вести более целенаправленную работу по подготовке. Это побуждает новаторов к тому, чтобы более обоснованно делать ставки на новации и в конечном итоге лучше подготовиться к широкому диапазону потенциально разрушительных вызовов.