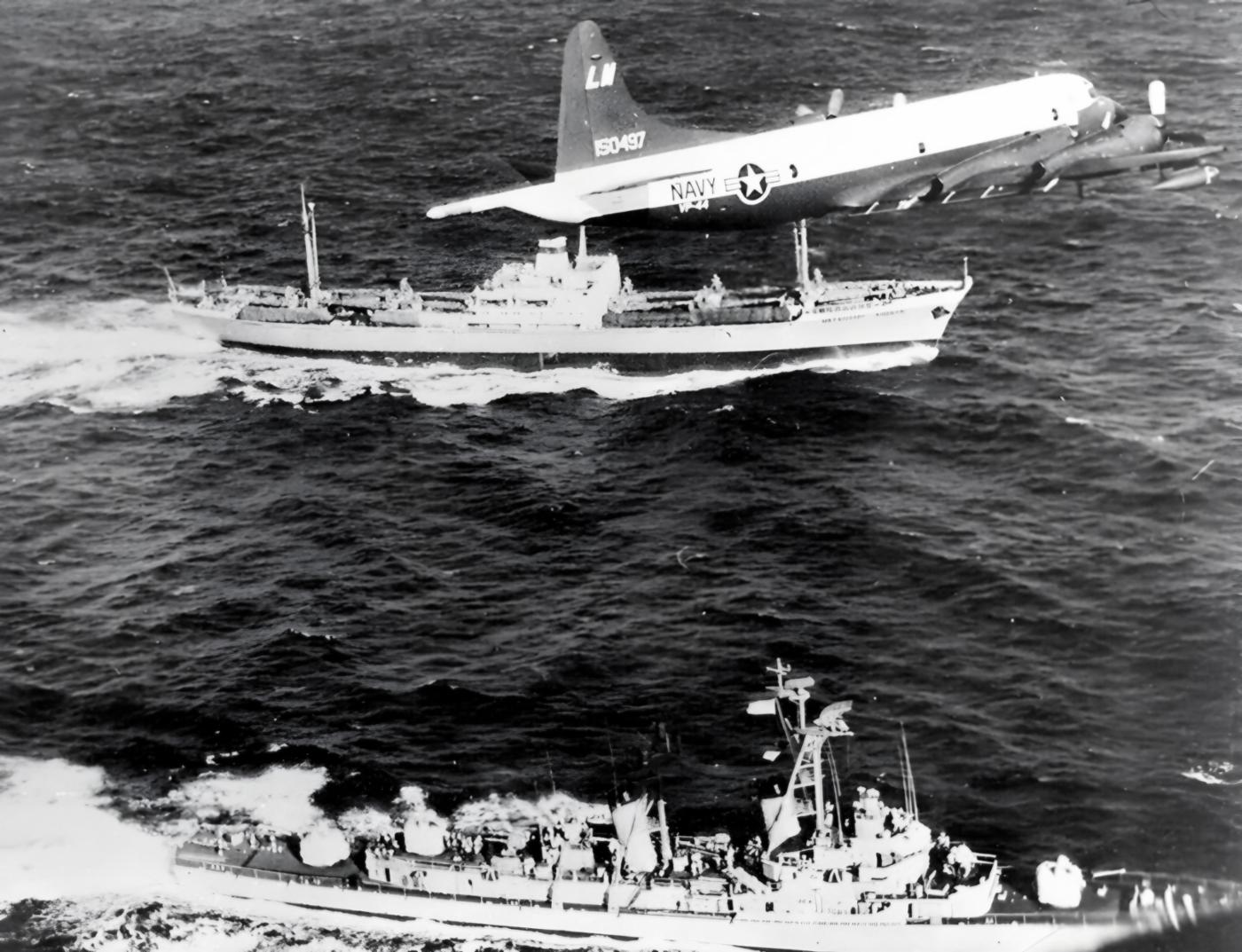

Корабль ВМС Великобритании «Андромеда» и пароход «Канберра» у Порта Стэнли на Фолклендских островах. 16 июня 1982 года

Сдерживание возвращается. Воспринимаемый многими как всего-навсего пережиток «холодной войны» российско-украинский кризис ускорил его воскрешение. Однако, судя по спорам в последние месяцы вокруг вопроса о том, как лучше сдерживать Россию, двадцать лет невнимания дают себя знать. Многое из того, что в свое время считалось базовыми знаниями в области сдерживания, кажется, испарилось. Что же такое сдерживание? Чего можно добиться с его помощью, а чего нельзя?

Сдерживание – это угроза силы, призванная заставить противника отказаться от нежелательных для вас действий. Этого можно добиться благодаря угрозе возмездия (сдерживание наказанием) или путем воспрещения достижения противником его военных целей (сдерживание воспрещением). Из этого простого определения часто делают заключение, что единственное, что требуется для сдерживания, – это достаточная демонстрация силы. До тех пор пока обе стороны действуют «рационально», то есть, в соответствии с расчетами затраты–выгода, и никто из них не хочет совершить самоубийственный акт, их военные потенциалы будут держать друг друга под контролем.

Если бы все было так просто… История изобилует примерами неудачного сдерживания, несмотря на равновесие сил, и были даже случаи, когда более слабая сторона нападала на более сильную. Порой более слабая сторона делала ставку на фактор внезапности. Военачальники имперской Японии, например, прекрасно отдавали себе отчет в военном превосходстве США. Но если внезапное нападение на военно-морскую базу Перл-Харбор уничтожит основную часть Тихоокеанского флота США и ввергнет Вашингтон в политический паралич, у Японии может появиться шанс на то, чтобы одержать верх. В 1973 году Сирия и Египет напали на превосходящий в военном отношении Израиль, не потому что они надеялись на победу, а потому что хотели восстановить политическую мощь, которой они лишились после того, как Израиль нанес им поражение в шестидневной войне 1967 года. Израиль не предугадал нападение: зачем двум более слабым в военном отношении странам даже думать о том, чтобы напасть на противника, который наверняка одержит победу? Из-за этой самоуверенности Израиль не обращал внимания на многочисленные тревожные сигналы о готовящемся нападении. В результате этого быстро наступающие египетская и сирийская армии первоначально действовали намного успешнее, чем ожидалось. Военное превосходство не стало гарантией сдерживания.

Еще один важный пример просчетов в сдерживании – фолклендская война 1982 года. Аргентина, оспаривающая власть Соединенного Королевства над островами в Южной Атлантике, была прекрасно осведомлена о превосходстве британских вооруженных сил. Однако в течение нескольких десятилетий Соединенное Королевство постепенно сокращало военную защиту островов. То есть, хотя Лондон и настаивал на том, что Фолклендские острова – британские, военная хунта в Буэнос-Айресе уверилась в голословности всех этих заявлений. Когда возник кризис внутри страны, грозивший правлению хунты, она попыталась добиться поддержки населения с помощью пробуждения у него патриотических чувств и оккупировала острова. Сдерживание потерпело неудачу, поскольку Соединенное Королевство пренебрегло важным фактором. Если занимать жесткую позицию, но при этом сокращать средства, позволяющие подтвердить слова делом, то это подрывает одну из самых важных составляющих сдерживания: внушительность. Однако этим история не закончилась. К большому удивлению Аргентины британский флот отправился в поход в Южную Атлантику и отвоевал острова. Как позднее признал глава аргентинской военной хунты генерал Галтьери, ему и в голову не пришло, что европейская страна будет готова заплатить столь высокую цену за незначительные острова, расположенные так далеко. Аргентина тоже просчиталась.

Но неужели Галтьери и его соотечественники не могли догадаться, что столь гордая страна, как Соединенное Королевство, не станет молча наблюдать за тем, как часть ее заморской территории оккупирует другая держава? Разве не было понятно, что бездействие означало бы конец любого британского правительства? Ответ «да», и в обычные времена Аргентина задумалась бы над такими сценариями. Однако в условиях кризиса люди имеют тенденцию следовать иной логике. В самом деле, многочисленные исследования поведения людей говорят о том, что те, кто опасается потерять что-то ценное, готовы пойти на больший риск, чем те, кто надеется что-то приобрести. В контексте Фолклендской войны это означает, что для хунты, находящейся политически на осадном положении, занять «Мальвины» означало не приобрести что-то, а скорее, сохранить власть. Вот почему они пошли на риск, на который в противном случае не осмелились бы пойти. Рациональность – предварительное условие стабильной системы сдерживания – улетучилась.

Глядя на российскую внутреннюю политику сегодня, стоит вновь обратиться к урокам 1982 года: раздувание национализма, с тем чтобы получить политическую поддержку, может подвигнуть на военные авантюры, которые могут быть обречены на провал.

Все эти случаи свидетельствуют о том, что сдерживание не сводится к военному равновесию, речь идет еще и об интересах. Если заинтересованность противника в достижении определенной цели больше вашей заинтересованности, сдерживание может не удастся. Классический пример – Карибский кризис 1962 года. Когда стало ясно, что Вашингтон готов защищать свои базовые интересы – безопасность, Советский Союз убрал ракеты, которые он начал устанавливать на Кубе. Еще один пример – война во Вьетнаме. Несмотря на значительное военное превосходство США, в конечном итоге им пришлось уйти из Вьетнама, поскольку северные вьетнамцы и Вьетконг готовы были идти на гораздо большие жертвы ради достижения своих целей, чем США ради оказания поддержки Южному Вьетнаму. Из-за этой асимметричности интересов не только сдерживание терпит неудачу, но и крупные державы проигрывают малые войны.

А что насчет ядерного сдерживания? Разве страха перед столь огромной разрушительной силой не достаточно, чтобы фактически гарантировать сдерживание? Ответ на этот вопрос тот же, что и на два «обычных» примера, приведенных выше: даже в ядерной области сдерживание зависит от интересов, которые одна сторона стремится защитить. Если на карту поставлено существование страны, применение ядерного оружия – внушительный фактор. Вследствие этого сдерживание между ядерными державами считается относительно «стабильным». В отличие от него сделать так, чтобы ядерное сдерживание одного государства прикрывало также и его союзников, намного сложнее. Как сказал министр обороны Великобритании Дэнис Хили в 60-е годы, чтобы сдержать русских надо лишь 5% внушительности, а чтобы успокоить европейцев – 95%. Однако, несмотря на эту «теорему Хили», расширенное ядерное сдерживание стало центральным элементом международного порядка. Это относится не только к НАТО, но и к Азиатско-Тихоокеанскому региону, в котором Япония, Южная Корея и Австралия находятся под американским «ядерным зонтиком».

Нет смысла строить умозрительные заключения касательно того, будут ли США на самом деле готовы пойти на ядерную эскалацию ради защиты союзника. Важен политический сигнал, указывающий на то, что Вашингтон считает безопасность своих союзников одним из фундаментальных интересов национальной безопасности. Однако подобный сигнал будет убедительным только в случае военного присутствия США в тех регионах, на защиту которых они претендуют. Это гарантирует участие Вашингтона с самого начала в случае конфликта. Без такого присутствия ни союзники, ни противники не будут воспринимать подобное ядерное обязательство как внушающее доверие.

Какие выводы можно сделать для политики безопасности Запада?

Во-первых, возобновившиеся дебаты вокруг сдерживания необходимо вести осторожно, чтобы не набить цену этой концепции сверх меры. Уже различимо искушение поступить именно так. Например, некоторые исследователи проблем мира выдвинули доводы в пользу того, чтобы вывести тактическое ядерное оружие, размещенное в различных странах НАТО, поскольку наличие этого оружия не сдержало агрессии России против Украины. Если бы в этой логике было рациональное зерно, тогда надо было бы расформировать вооруженные силы всех стран, да и саму НАТО в придачу, тем более что ни одна армия и ни один военный союз не сдержали Россию от аннексии Крыма и дестабилизации востока Украины. При более же реалистическом анализе ситуации в Украине можно обнаружить, что здесь речь идет не столько о сдерживании, сколько о географии и интересах. Россия готова помешать интеграции Украины с Западом даже с помощью военных средств, тогда как Запад не готов идти на риск военной эскалации ради страны, которая не состоит в НАТО. Иными словами, пример Украины не годится для того, чтобы доказать верность или ошибочность сдерживания. Если этот пример о чем-либо и свидетельствует, так это о том, что слабая в политическом и военном отношении страна является легкой добычей для мощного соседа.

Во-вторых, с учетом нынешнего положения дел в Европе, главная задача НАТО заключается в том, чтобы члены организации, оказавшиеся наиболее незащищенными в географическом отношении, были защищены в военном отношении. Новый План обеспечения готовности Североатлантического союза предусматривает повышение уровня готовности сил реагирования НАТО и проведение все более комплексных учений в Центральной и Восточной Европе. В этот план также входит формирование «головного отряда», способного провести развертывание в течение нескольких дней, создание многонациональных структур управления и приема войск на территории ряда стран НАТО, расположенных на восточном фланге, а также обновление планов обороны. Хотя НАТО по-прежнему делает упор на быструю переброску подкреплений, а не на постоянное базирование значительных боевых сил в Центральной и Восточной Европе, план обеспечения готовности отражает подтверждение принципа, которому в течение определенного времени не уделяли достаточного внимания: чтобы донести идею сдерживания посредством внушительной обороны, риторика должна сопровождаться соответствующим построением сил и средств.

В-третьих, ядерный аспект сдерживания также нуждается в пересмотре. Хотя это и не на виду у общественности, Россия посылает также ядерные сигналы Западу: более активное проведение учений с ядерными силами и средствами, полеты российских бомбардировщиков вблизи границ стран НАТО, хвастовство разработкой нового ядерного оружия. Осенью 2014 года российский вице-премьер Рогозин пообещал даже, что модернизация ВС России преподнесет «ядерный сюрприз» потенциальным противникам страны. Все это свидетельствует о том, что ядерный фактор намного более значим в российском мышлении – как политическом, так и военном, – чем полагало большинство западных наблюдателей. Западу не нужно придерживаться подхода, зеркально отражающего российский. Однако ему нужно задаться вопросом о том, соответствует ли наметившаяся по окончании «холодной войны» тенденция к игнорированию ядерного сдерживания и рассмотрению ядерного оружия прежде всего в контексте разоружения сегодняшнему ландшафту безопасности. С учетом поведения России, а также риска появления новых ядерных держав на Ближнем Востоке и в частях Азии, Западу придется снова усвоить некоторые забытые принципы сдерживания.

В-четвертых, в сдерживание также должны входить невоенные аспекты. Действия России в Украине – классический пример гибридной войны: быстрое сосредоточение регулярных войск у границы с Украиной, применение войск спецназа без знаков различия в Крыму, поддержка сепаратистов на востоке Украины, повышение цены на газ и массивная пропагандистская кампания, призванная запутать картину происходящего на местах. Можно ли сдержать подобного рода военные действия, нацеленные на создание неопределенности, которая может затруднить принятия решений в НАТО, с помощью всего лишь угрозы применения силы – спорный вопрос. Для сдерживания гибридной войны потребуются также иные средства, как например, повышение устойчивости киберсетей, диверсификация поставок энергоносителей и стратегические коммуникации, с помощью которых можно быстро исправить ложную информацию, распространяемую противником. «Сдерживание сопротивлением» призвано не наказать агрессора военным возмездием, а заставить его отказаться от своих планов, продемонстрировав бесполезность его подхода.

В-пятых, Соединенные Штаты по-прежнему являются стержнем Западного сдерживания. Это обусловлено не только их огромной военной мощью, но и их политической волей выступать в качестве гаранта миропорядка. Если США утратят эту волю – или утратят способность довести ее до сознания других – другие субъекты захотят вскоре проверить на прочность различные «красные линии», проведенные Вашингтоном. Несмотря на споры о внутриполитических приоритетах, США по-прежнему четко осознают этот факт. В начале крымского кризиса США оперативно усилили свое военное присутствие в Центральной и Восточной Европе, подтвердив свои обещания о помощи конкретной военной техникой и оружием.

Невозможно было бы найти лучшего наглядного примера огромной значимости присутствия США, чем фотография американского бронетранспортера на шоссе в Литве. Многие литовцы отправили эту фотографию друг другу со своих мобильных телефонов. Подпись под фотографией – «Супер! Хотя могли бы приехать на 70 лет раньше…» – говорит о сдерживании больше, чем тысяча учебников.