Février 1988 – Je suis assis dans une salle d’interrogatoire austère, à Portsmouth (Angleterre). Je suis en état d’arrestation. On vient de m’annoncer que tout ce que je dirai pourra être retenu contre moi. Mes réponses sont retranscrites mot pour mot par un policier de la Navy, avant d’être tapées à la machine, page après page, pour que je puisse les signer. On me pose des questions détaillées sur ma vie sexuelle et sur les personnes que je considère comme mes amis au sein des forces armées.

J’avais 22 ans quand c’est arrivé. Je venais de commencer ma carrière d’officier dans la Royal Navy et je me suis retrouvé au cœur d’une enquête fouillée et intrusive qui m’a fait perdre mon travail, mon foyer et ma place à l’université, après m’avoir contraint à faire mon coming out auprès de ma famille et de mes amis. Toute ma vie a volé en éclats. Quelques jours à peine après mon interrogatoire, je me suis retrouvé à la rue, dans un quartier calme en plein cœur de Londres, avec pour seule protection un vieux morceau de moquette. Je n’osais pas rentrer chez moi, j’avais trop peur de devoir expliquer à ma famille ce qui s’était passé.

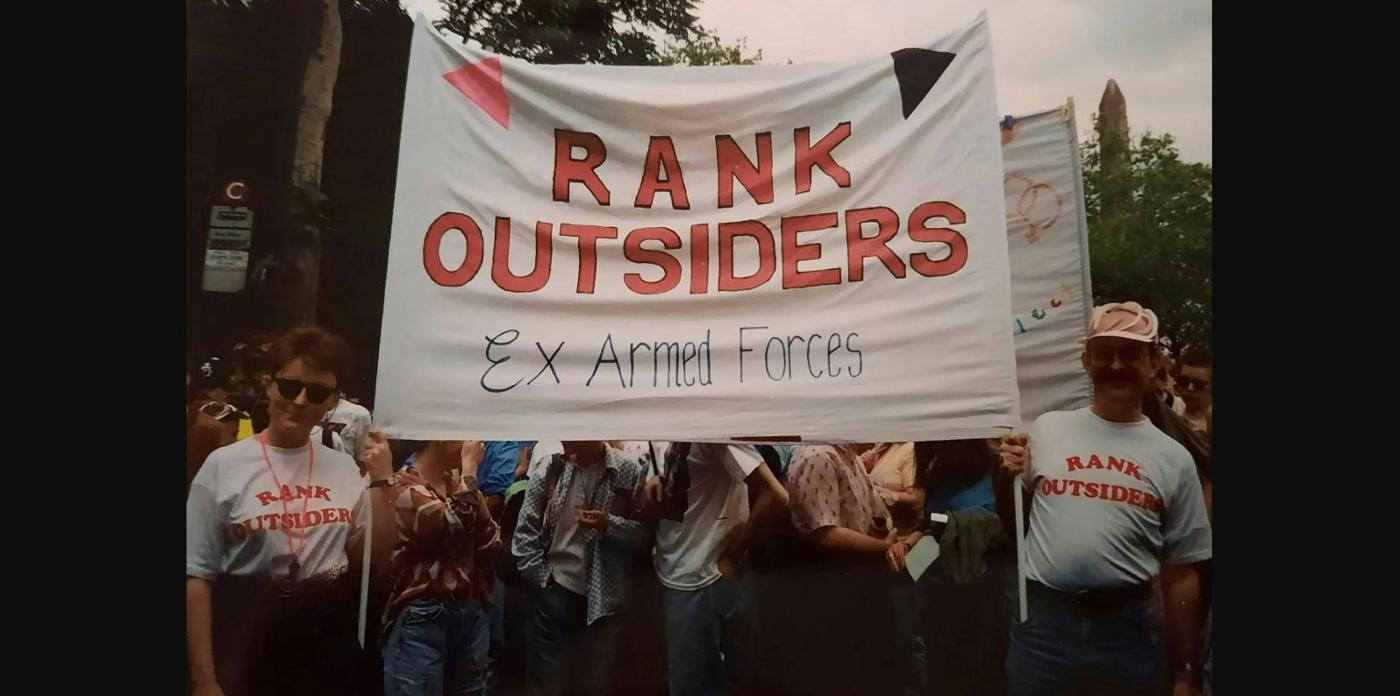

Malgré tout cela, vous serez peut-être étonné d’apprendre que, contrairement à ce que d’autres ont pu vivre, mon coming out et mon renvoi des forces armées se sont faits relativement sans douleur. Durant les années qui ont suivi, j’ai rencontré des dizaines d’hommes et de femmes qui ont traversé des épreuves bien plus difficiles que la mienne. J’ai rencontré d’anciens soldats qui avaient fait de la prison simplement parce qu’ils étaient gays, et ce même dans les années 1990. J’ai rencontré des femmes qui avaient vu leurs journaux intimes et leurs lettres saisis par la police militaire, ce qui avait déclenché des enquêtes aux allures de « chasse aux lesbiennes » aux quatre coins de la planète, de l’Allemagne à Hong Kong. Animé par ces injustices, j’ai rejoint Rank Outsiders, une organisation dont l’objectif était de soutenir les gens comme moi. C’est lors d’une gay pride, à Londres, que j’ai rencontré les membres de ce groupe, et je me suis très vite investi dans leurs activités, notamment en contribuant à assurer une permanence téléphonique hebdomadaire pour aider les personnes ayant un parcours semblable au nôtre.

Jusqu’en 2000, les personnes homosexuelles n’étaient pas autorisées à servir dans l’armée britannique, bien que l’homosexualité ait été partiellement décriminalisée des décennies plus tôt au sein de la société.

© Sky / The Pink News

Rank Outsiders était dirigée par Elaine Chambers, une ancienne infirmière militaire qui avait été destituée, et par Robert Ely, un ancien chef de musique militaire également révoqué. Elaine et Robert étaient deux personnes admirables qui avaient décidé de puiser dans leurs expériences malheureuses pour créer un safe space où les anciens militaires congédiés pourraient se réunir et s’épancher auprès d’autres ayant vécu les mêmes horreurs. Quel autre exutoire aurait pu trouver Mike, première classe de la Royal Air Force envoyé en prison en 1994 après avoir reconnu son homosexualité, pour raconter l’épisode où des gardes militaires l’ont forcé à nettoyer les toilettes avec sa brosse à dents puis à s’en servir ?

Aujourd’hui encore, Mike continue de ressentir la douleur et l’humiliation qui lui ont été délibérément infligées et a beaucoup de mal à en parler. Sa vie a été brisée par la politique d’exclusion absolue des gays et des lesbiennes (même abstinents) des forces armées britanniques. À travers cette politique, l’armée pratiquait une forme de discrimination encore plus sévère que l’Église catholique ou l’Église anglicane de l’époque. Le gouvernement soutenait que la présence d’un gay ou d’une lesbienne, même abstinent(e), au sein des forces armées était une menace pour l’ordre et la discipline. Les ministres ont répété maintes fois dans des interviews et au Parlement que la présence d’homosexuels dans l’armée aurait un impact négatif sur l’efficacité à combattre.

Elaine Chambers, ancienne infirmière militaire, a dû quitter les forces armées dans les années 1980 en raison de son homosexualité.

© Sky / The Pink News

De la vie militaire à la vie militante

Dans les années qui ont suivi ma révocation, je me suis investi dans la vie politique plutôt que de ruminer ma colère. J’ai réussi à canaliser mes émotions et à trouver l’énergie pour lancer le Armed Forces Legal Challenge Group. À cette époque de ma vie, plus de cinq ans après avoir quitté l’armée, j’avais démarré une carrière dans le journalisme et ces compétences nouvellement acquises avaient fait de moi un porte-parole efficace et reconnu pour la campagne que nous venions de lancer. Un an plus tard, en 1995, nous étions parvenus à réunir un groupe d’avocats et de lobbyistes, et à recenser les quatre affaires types à porter devant la Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, affaires qui ont débouché sur la levée de l’interdiction des LGBT+ dans les forces armées en 1999. En janvier 2000, la législation britannique a été réformée, et dans les deux décennies qui ont suivi, les gays et les lesbiennes dans les forces armées britanniques ont vu leur environnement changer du tout au tout. À l’heure actuelle, on trouve des personnes ouvertement homosexuelles dans toutes les branches de l’armée, et certaines n’ont aucune idée de l’interdiction dont elles auraient pu être frappées à une autre époque.

Edmund Hall (à gauche), un béret de la Navy sur la tête, participe à une marche des fiertés en 1994.

Là où je me rends compte que le temps passe, c’est quand je rencontre des militaires britanniques qui s’apprêtent à prendre leur retraite au terme d’une carrière complète, entamée dans l’armée après que l’interdiction a été levée. On pourrait alors penser que tout ce que je raconte ici relève du passé, qu’il s’agit d’un pan de l’histoire militaire et sociale – intéressant certes, quoique triste – qui ne suscite l’attention que des universitaires et des historiens mais n’a aucune incidence sur les membres actuels des forces armées. Il n’en est rien.

Certains Alliés sont de meilleurs alliés pour la communauté LGBTQ+ que d’autres

Lorsque je militais pour les droits des personnes LGBT+ au sein des forces armées dans les années 1990, j’ai écrit un livre intitulé We Can’t Even March Straight, qui est devenu une sorte de catalyseur du mouvement qui a suivi. Le livre a figuré sur la liste des lectures estivales incontournables recommandées par The Economist, preuve s’il en est de l’ampleur qu’avait prise le sujet à cette époque. Durant mes recherches pour écrire ce livre, je me suis rendu dans un grand nombre de pays de l’OTAN, où j’ai demandé à des représentants des forces armées s’ils avaient connaissance de la présence de gays et de lesbiennes dans leurs rangs. J’ai voulu en savoir plus sur les règles et les lois en vigueur, ainsi que sur les politiques affectant les personnes homosexuelles dans l’armée. J’ai découvert que beaucoup de pays de l’OTAN n’avaient jamais eu de politique d’exclusion. Certains avaient mis en place des interdictions sous le couvert de dispositions « fourre-tout » prônant l’ordre et la bonne conduite, tandis que d’autres avaient fait le choix de laisser les gays et les lesbiennes rejoindre les rangs de l’armée. J’ai rencontré, par exemple, des marins néerlandais ouvertement homosexuels qui avaient servi en Bosnie-Herzégovine, et des sergents décorés des armées de l’air et de terre australiennes qui ne cachaient pas leur orientation sexuelle, même au cours de leur déploiement sur des théâtres tels que le Golfe. Ces cas offraient un contraste saisissant avec celui du sergent Simon Ingram, membre de la Royal Air Force révoqué à la même époque après avoir été récompensé d’une médaille pour son travail en tant que spécialiste électronique pendant la guerre du Golfe.

Les autres pays de l’OTAN étaient pour moi des exemples de bonnes pratiques, ou à tout le moins de meilleures pratiques, dont le législateur britannique pouvait s’inspirer pour ce qui est de la question LGBT+. Au cours d’un entretien au ministère de la Défense, en 1994, un porte-parole des forces armées du Royaume-Uni m’a dit, peut-être à moitié pour plaisanter, que les militaires néerlandais n’étaient pas un bon exemple parce qu’ils étaient tous syndiqués et refusaient de travailler le week-end. J’ai interviewé un sergent de la Royal Australian Air Force qui avait été envoyé au Royaume-Uni dans le cadre d’un détachement temporaire et qui avait pu afficher son orientation sexuelle sans rencontrer aucun problème, fort du soutien de sa propre institution. Par voie de comparaison, j’ai pu faire apparaître la position du Royaume-Uni comme archaïque et décalée par rapport au monde moderne, mais aussi par rapport à ses alliés plus libéraux.

Des années plus tard, force est de constater que le monde a bien changé. Les forces armées britanniques, de même que celles de nombreux pays de l’OTAN, célèbrent désormais la diversité de leurs membres, alors que d’autres Alliés qui acceptaient discrètement la présence de personnes LGBT+ dans leurs rangs – sans pour autant leur faire bon accueil – n’ont pas beaucoup progressé depuis 30 ans. Au sein de ces pays, l’homosexualité n’est pas un obstacle juridique formel à une carrière dans l’armée, mais il vaut mieux garder cette information pour soi. En ce qui me concerne, l’évolution de la situation au Royaume-Uni m’a amené à revoir ma copie : de fervent opposant à la politique des forces armées, je suis devenu en quelque sorte un partisan ou un ambassadeur de l’attitude adoptée par les chefs de service après le virage remarquable qu’ils ont opéré vers ce qui, à une autre époque, a dû sembler être un improbable Meilleur des mondes.

Un changement de posture radical

Je me suis récemment exprimé sur ce sujet lors d’une table ronde, à laquelle participait également l’amiral quatre étoiles sir Alan West, ancien chef d’état-major de la Royal Navy (le plus haut grade d’un officier en service actif dans la marine), et j’ai découvert le rôle important qu’il avait joué en coulisse pour mettre fin à l’interdiction des personnes LGBT+ au sein des forces armées. Me retrouver aux côtés de l’un des dirigeants militaires les plus éminents que le Royaume-Uni ait connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, alors que j’ai été renvoyé de l’armée en raison de mon homosexualité il y a des années, était particulièrement impressionnant, et cela aurait été impensable il y a 25 ans. L’amiral m’a présenté ses excuses, ainsi qu’à l’ensemble des militaires gays et lesbiennes renvoyés de l’armée britannique, comme l’ont fait ces dernières années les ministres des Forces armées, le secrétaire d’État à la Défense, et même, en juillet dernier, le premier ministre.

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, présente officiellement ses excuses aux vétérans LGBT au nom du gouvernement – Chambre des Communes, 19 juillet 2023. © Andy Bailey / Parliament via Reuters

Aujourd’hui, les membres des forces armées britanniques défilent aux prides en uniforme. Les orchestres militaires y participent aussi, sous les cris et les acclamations de la foule, acquise à leur présence de manière quasi unanime. À l’heure où les armées du monde entier cherchent à attirer de jeunes candidats plus tolérants et plus ouverts d’esprit que la plupart de leurs prédécesseurs, il est essentiel, pour le succès de leurs recrutements, qu’elles portent le flambeau de valeurs modernes et progressistes. Bien sûr, dans de nombreux pays, des critiques fusent encore à la vue du drapeau multicolore hissé dans les bases militaires, mais les armées n’ont pas pour objectif de recruter des milliers de personnes bigotes et révoltées : elles ont besoin de recrues pour qui l’armée ne sert pas seulement à défendre les démocraties modernes, mais en fait partie intégrante.

Alors que les ennemis de la démocratie interdisent les marches des fiertés, réduisent les femmes à l’esclavage et assassinent des homosexuels en les jetant du toit d’un immeuble, on peut facilement imaginer pourquoi les gays et les lesbiennes ont à cœur de servir leur pays. Et vu les distinctions obtenues par nombre d’entre eux, on sait qu’ils font partie des militaires les plus capables et les plus investis.

Ces dernières années, l’armée britannique, qui était l’une des plus anti-LGBT+ parmi celles de l’Alliance, est devenue l’une des plus accueillantes, prouvant ainsi que pour être efficaces, les militaires n’ont nul besoin d’être homophobes, misogynes ou racistes. Les armées doivent montrer clairement aux jeunes, à l’heure où ceux-ci doivent décider de leur future carrière, qu’elles représentent un choix judicieux et compatible avec leurs valeurs. De mon point de vue, quelques drapeaux multicolores, agités avec une forte détermination, peuvent vraiment changer la donne.

Il est essentiel de se positionner en tant qu’allié des communautés anciennement marginalisées pour montrer que s’enrôler dans l’armée, ce n’est pas entrer dans une machine à remonter le temps et atterrir en 1950.

L’inclusivité au service de l’efficacité

Il n’a jamais été aussi important de défendre nos démocraties, au moins depuis que je suis né. Si nous voulons que notre alliance militaire reçoive le soutien le plus large possible des sociétés qu’elle cherche à protéger, celle-ci doit accepter et célébrer l’extraordinaire diversité des communautés qu’elle représente. Il y a des personnes LGBT+ au sein de nos forces armées aujourd’hui, et célébrer leur présence renforce l’Alliance, cela ne l’affaiblit pas.

Vingt-cinq ans après ma révocation, j’ai assisté avec des amis à une cérémonie de remise d’un prix pour les droits humains : une grande fête avait été organisée avec du champagne et de délicieux canapés. Imaginez ma surprise lorsque le prix du meilleur employeur LGBT+ a été décerné à la Royal Navy et remis à un amiral. J’ai fondu en larmes, mettant mes amis mal à l’aise. C’est probablement là que j’ai compris que je ne devrais plus jamais – et que je n’aurais jamais dû – ressentir de la honte et de la gêne par rapport à ce qui m’était arrivé.

Les dirigeants militaires doivent agir et prendre des mesures bien visibles pour montrer que l’armée est aujourd’hui un employeur moderne et bienveillant. S’il faut qu’ils sortent de leurs beaux bureaux lambrissés et défilent en uniforme aux côtés de militaires LGBT+ agitant des drapeaux multicolores pour produire les mêmes effets qu‘au Royaume-Uni et dans d’autres pays de l’OTAN, alors je leur recommande vivement de le faire.