Comment les acteurs de l’innovation parviennent-ils à mieux anticiper les problèmes qui risquent de se poser à l'avenir ? La plupart du temps, on innove pour répondre à des situations auxquelles on est véritablement confronté, les investissements nécessaires étant alors aisément justifiables (par exemple, comment faire voler un avion plus haut, ou plus vite, ou comment diminuer son empreinte carbone ?). Or, tout miser sur le présent, c’est risquer d’être pris de court par ce que pourrait nous réserver l’avenir. Il est donc également important de se projeter et d'anticiper les changements de demain.

Le présent article décrit un processus d’innovation structuré qui permet une telle projection. Des étudiants de l’Université Johns Hopkins et de ses établissements partenaires ont mis ce processus à l'épreuve pour résoudre des problèmes non anticipés grâce à des solutions innovantes. Ce faisant, ils ont retenu l’attention de plusieurs armées de pays de l’OTAN, de CNN et du Washington Post.

Mise à l'épreuve du processus d’innovation

Dans le cadre de sa plateforme d’échange « Innovation Hub », le Commandement allié Transformation (ACT) de l’OTAN confronte des étudiants de l’Université Johns Hopkins à toute une série de défis en matière d’innovation. Fin 2019, sa Branche médicale a soumis à une petite équipe d’étudiants de premier cycle en ingénierie la question suivante : « Comment la médecine de combat va-t-elle évoluer ? ». La difficulté de cette question résidait dans le fait qu’il ne s’agissait pas de résoudre un problème existant ni de répondre à un besoin réel. Il s'agissait plutôt de réfléchir aux besoins ou aux problèmes qui pourraient apparaître à l’avenir, sachant que l'avenir, personne ne le connaît.

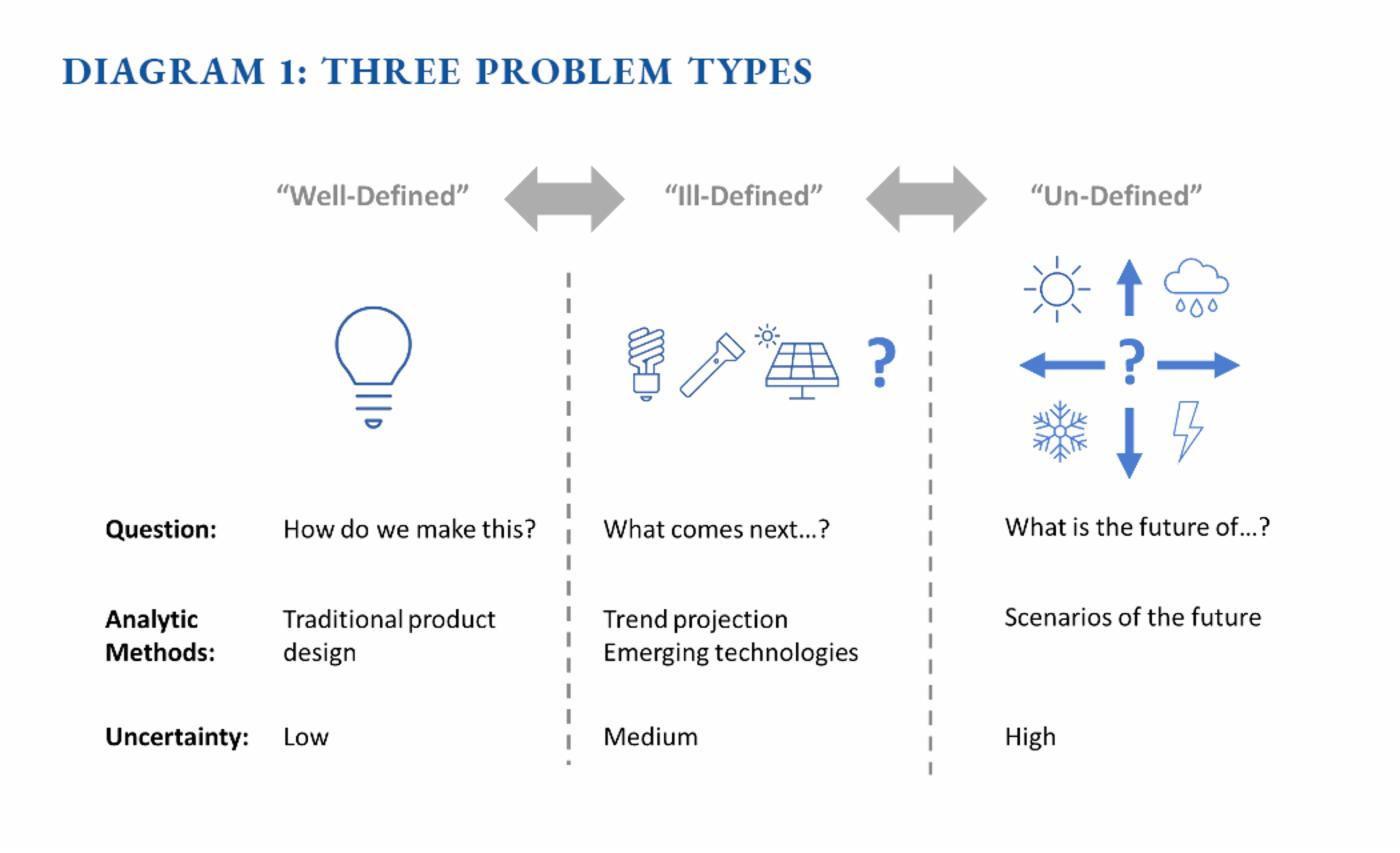

À l'Université Johns Hopkins, avant de se mettre au travail, les étudiants en ingénierie sont encouragés à classer les problèmes selon leur « niveau de définition ». Les problèmes peuvent ainsi être « bien définis », « mal définis » ou « non encore définis ». C’est la première phase du processus d’innovation structuré. Cette distinction entre niveaux de définition est importante car chaque type de problème demande une réflexion et des outils différents (figure 1).

Si un problème est « bien défini », les besoins qui en découlent sont clairs et, une fois trouvée, la solution peut être facilement expliquée. Par exemple, la question « Comment créer une source lumineuse qui consommerait 90 % d’énergie de moins qu’une ampoule à incandescence traditionnelle, mais qui éclairerait aussi bien ? » entre dans cette catégorie. Voilà typiquement les problèmes que de nombreux travaux d'innovation visent à résoudre : ils sont d’actualité, ils ont déjà leurs « débouchés » et les investissements nécessaires sont aisément justifiables. Dans une telle approche « présentiste », le risque est de tout miser sur les problèmes d’aujourd’hui au détriment de ceux qui pourraient se poser demain.

Un problème est « mal défini » quand nous nous posons des questions comme « Qu'est-ce qui nous attend ? » ou « Sur quel nouveau problème devrions-nous nous pencher ? ». Il peut s’agir de problèmes qui vont se présenter dans l'avenir proche et que l’on peut anticiper sur la base de tendances et de projections. En principe, les tendances à retenir, qu’elles soient de nature technologique, sociale, économique ou environnementale, par exemple, sont celles qui pourraient venir modifier profondément les performances potentielles d'un système, les besoins des utilisateurs ou une position concurrentielle.

Les problèmes « non encore définis » sont les plus difficiles à anticiper car ils sont censés être le prolongement de questions telles que « Comment va évoluer ceci ou cela ? » ou « Que nous réserve l’avenir ? ». S'inscrivant dans une perspective souvent plus lointaine, ils sont donc très incertains. Pour essayer de les cerner, il faut élaborer plusieurs scénarios, à savoir différents futurs possibles (en règle générale, on analyse simultanément les interactions entre deux tendances, fortes mais incertaines, en vue d’établir quatre scénarios distincts). Pour être utilisables, ces scénarios doivent être sensiblement différents les uns des autres. Il ne s’agit en aucun cas de prédictions, mais de descriptions d'évolutions possibles dont il faut étudier le potentiel perturbateur, sans tenir compte de leur probabilité.

La question posée par la Branche médicale de l’ACT était un problème « non encore défini ». Avant de pouvoir s’atteler à la recherche de solutions, les étudiants devaient donc essayer d'imaginer les évolutions possibles des scénarios de combat. Pour ce faire, ils ont consulté des officiers, des membres d'unités d'aide médicale, des chirurgiens traumatologistes et des agents de l’OTAN. Leur inexpérience des affaires militaires les a incités à poser des questions simples mais pertinentes, notamment sur les facteurs et les circonstances susceptibles de faire évoluer les besoins de la médecine militaire.

À l’époque, l’OTAN opérait encore en Afghanistan, où les affrontements mettaient généralement en jeu de petites unités et faisaient peu de blessés, qui pouvaient être rapidement évacués par les airs vers des postes médicaux à proximité. Mais pour ce qui était de l'avenir, tout pouvait changer : la supériorité aérienne ne serait pas forcément assurée, les troupes pourraient être largement dispersées, des fusillades de grande ampleur pourraient faire de nombreux blessés et les installations médicales pourraient ne pas être facilement accessibles.

Les étudiants ont pu factoriser ces éléments pour élaborer différents types de scénarios futurs. Ils ont alors décidé de privilégier l’un des cas de figure les plus extrêmes : les troupes sont très dispersées, de nombreux soldats sont plus ou moins gravement blessés, l’environnement est aride et il n’y a aucune possibilité d’évacuation aérienne. Cela constituerait une situation très difficile pour les secours médicaux. Les étudiants ont opté pour ce cas de figure non pas parce qu’ils le considéraient comme le plus probable (le processus ne tient pas compte des probabilités), mais parce que sa complexité potentielle imposait à l’OTAN de commencer à s’y préparer dès que possible.

Ils ont ensuite réfléchi à différents « concepts novateurs » qui pourraient se révéler utiles en pareille situation : sang lyophilisé, pompes à sang actionnées manuellement, civières améliorées, appareil portatif permettant de surveiller les blessures, etc., autant d’idées qui méritaient d’être creusées. La question était alors de savoir : laquelle concrétiser ?

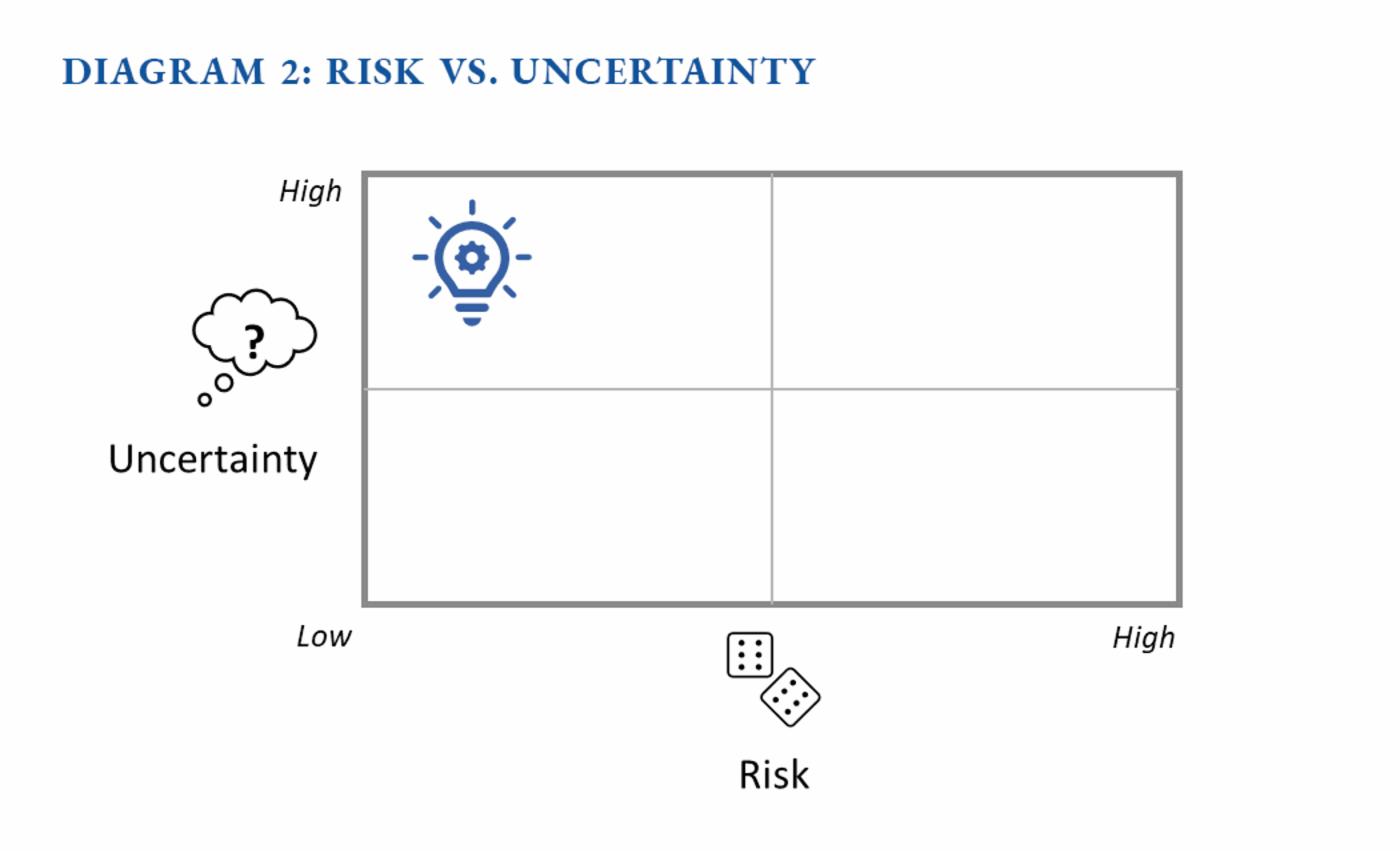

C’est là qu’a commencé la seconde phase du processus d’innovation structuré : établir une nette distinction entre le « risque » et l’« incertitude » (voir figure 2). Le risque est la probabilité de perte quantifiable. Il peut être réparti, faire l’objet d’une assurance et être réduit. Ce n’est pas le cas de l’incertitude. Elle n’est pas quantifiable et peut couvrir tous les possibles états futurs du monde à n’importe quel moment. En d'autres termes, le risque peut être géré, tandis que l’incertitude doit être étudiée car elle recèle bien souvent de vastes opportunités. Mais que les acteurs de l’innovation se rassurent, il est possible d’étudier l’incertitude tout en réduisant les risques au minimum. C’est d’ailleurs ce que font les entrepreneurs et les start-ups pour augmenter leurs chances de réussite, comme l’expliquait un article du Harvard Business Review. En revanche, dans les grandes organisations, plus structurées, bon nombre d’initiatives liées à l’innovation n’obtiennent aucun financement parce que les décideurs confondent niveau élevé d'incertitude et risque accru.

L’assistant de triage numérique

Les étudiants ont décidé de concevoir un appareil portatif qui permettrait de localiser les soldats blessés et de connaître la gravité de leurs blessures. S'ils sélectionnent habituellement un projet en fonction de sa faisabilité et de son impact, ils ont dans ce cas-ci privilégié des critères plus pragmatiques, à savoir le risque et l’incertitude. Bien conscients que la réussite du projet était très incertaine, les étudiants étaient toutefois convaincus que leur idée revêtait un réel potentiel : si les résultats étaient concluants, ce dispositif pourrait constituer une première étape vers la création d’une plateforme intégrée permettant de surveiller l’état de santé des soldats.

Ce projet était par ailleurs celui qui présentait le risque le plus faible. L’essentiel du travail était le développement logiciel, qui ne nécessitait que peu de moyens financiers, voire aucun. Les risques liés au matériel étaient gérables, étant donné que des appareils portatifs destinés à mesurer les paramètres vitaux existaient déjà dans le commerce. Pour répartir plus encore ce facteur de risque, les étudiants se sont associés à l’Université technique de Prague (Tchéquie). L’équipe de Johns Hopkins s’est occupée du développement logiciel, en particulier des algorithmes nécessaires pour établir une valeur reflétant le risque de mortalité (utile pour le triage), tandis que l'équipe tchèque, encadrée par Miroslav Bureš, avec le concours de Kristina Soukupová, a pris en charge l’élaboration d’un matériel répondant aux normes militaires du champ de bataille.

Cette collaboration a permis la production d'un appareil portatif permettant aux unités d'aide médicale, lorsqu’elles sont confrontées à une situation de pertes massives au sein de troupes fortement dispersées, de localiser et de trier rapidement les soldats ayant besoin d’assistance. Un prototype, actuellement testé sur le terrain par les forces spéciales tchèques, est présenté dans cette vidéo de l'OTAN. L'armée américaine vient également d'en entamer une évaluation, ayant constaté, à l’issue de sa propre étude indépendante sur l’avenir des conditions du champ de bataille, qu’il était important de se préparer à de telles situations.

Envisager l’avenir

Dans un monde de plus en plus instable, il ne faut pas partir du principe que l’avenir sera simplement le prolongement du présent. Il est tout aussi imprudent de se fier uniquement aux prévisions des responsables de la planification ou à ce que disent les experts. Bien trop souvent, les grands défis nous arrivent par surprise et nous prennent au dépourvu. Pour s'en prémunir au travers de l’innovation, il convient de repérer aujourd’hui les écueils potentiels qui pourraient nous causer de gros problèmes demain, par exemple en examinant les tendances et en élaborant différents scénarios, comme dans le cas de la conception du dispositif médical que nous venons d'évoquer.

Les tendances et les scénarios pour nous aider à anticiper

Les acteurs de l'innovation peuvent projeter les tendances actuelles potentiellement jusqu'à l'extrême s'ils veulent imaginer des situations inédites ou constituant une rupture. Prenons un exemple tiré de l’histoire de l'Europe au XXe siècle : le nombre de sous-marins opérationnels pouvant être déployés par les marines des grandes puissances a doublé tous les deux ans environ entre 1900 et 1914, marquant une croissance exponentielle (en doublant une valeur dix fois, on l’obtient plus de mille fois). Une simple projection aurait permis aux responsables de la planification navale de cette époque de se poser, à juste titre, la question suivante : « Et si la marine adverse déployait un millier de sous-marins en l’espace de quelques années ? ». À l’époque, les sous-marins naviguaient seuls ou par petits groupes, et ils étaient généralement considérés comme un fléau gérable. Mais au final, les grandes meutes de sous-marins ont fini par constituer une grave menace, notamment lorsqu’elles ont commencé à mener des attaques coordonnées contre des bâtiments militaires et commerciaux. Parfois, des changements quantitatifs en deviennent qualitatifs et donnent ainsi naissance à des défis inédits porteurs de véritables bouleversements. Un sous-marin, pour l'adversaire, c’est un fléau. Un millier de sous-marins, c’est pour lui un problème majeur.

Un sous-marin grec navigue en formation avec la frégate espagnole ESPS Numancia et la frégate turque TCG Barbaros lors de l’exercice annuel de lutte anti-sous-marine Dynamic Manta 2023.

Les tendances peuvent être combinées pour créer des scénarios, ce qui donne un aperçu de ce à quoi le futur pourrait ressembler. Ces divers scénarios s'apparentent à de la science-fiction, forçant les innovateurs et les responsables de la planification à prendre de front les éventuels problèmes désagréables qui pourraient survenir de manière imprévue. Les problèmes les plus graves et les plus gênants sont précisément ceux qu’il faut anticiper aujourd’hui. Reprenons l’exemple des sous-marins : on observe actuellement une tendance technologique dans ce domaine : la hausse exponentielle du nombre d'engins autonomes. Combinons deux tendances pour imaginer un scénario : que se passerait-il si un nouvel adversaire en milieu naval déployait des dizaines de milliers de sous-marins autonomes ? Quels genres de problèmes une marine moderne (chargée d'assurer la sécurité des voies maritimes) rencontrerait-elle en pareille situation ? Quelles seraient les innovations technologiques, organisationnelles et opérationnelles qui permettraient de les anticiper ?

En ce qui concerne l’innovation dans le domaine de la défense et de la sécurité, les tendances qui valent le plus la peine d’être étudiées sont celles qui ont un impact sur notre position par rapport à nos compétiteurs. Il peut notamment s’agir de changements dans les performances chiffrées, rendus possibles par la technologie (vitesse, portée, précision, etc.), d'un nombre accru d'équipements produits et/ou déployés dans de nouvelles capacités (véhicules, personnels, etc.), ou encore de variations dans les ressources critiques à la disposition d’une partie ou de ses adversaires (nouveaux modes de fabrication, ressources minérales ou énergétiques, etc.).

Dans l’élaboration des scénarios, il convient de prendre en compte des aspects qui sont à la fois importants et très incertains, comme l’essor des nouvelles capacités (intelligence artificielle, informatique quantique, par exemple), les nouvelles conditions propres à l'environnement ou au champ de bataille (conditions extrêmes, perte de capacités défensives ou offensives, etc.), les différentes alliances ou l’évolution des situations géopolitiques. Mais cela relève plus de l’art que de la science. En règle générale, responsables de la planification et stratégistes étudient une multitude d’aspects avant de se concentrer sur les quelques facteurs qui génèrent les scénarios les plus révélateurs.

Devancer le présent

Bien souvent, l’innovation répond aux problèmes du présent, dont on a connaissance. Il est en effet difficile de justifier des investissements dans des solutions destinées à nous préparer à l’inconnu. Cela dit, les problèmes les plus complexes sont souvent aussi ceux de demain, à savoir ceux que l’on ne peut pas anticiper et qui nous arrivent par surprise. Le processus d’innovation décrit dans le présent article peut contribuer à vaincre le « présentisme ». Il est applicable à toutes les organisations qui, à l’instar de l’OTAN, doivent se préparer à bien des situations et des scénarios qui pourraient tout bouleverser. La connaissance des technologies et de divers domaines d'expertise est certes un plus, mais elle n’est pas essentielle. En effet, les étudiants de l'Université Johns Hopkins sont parvenus à exploiter ce processus d’innovation alors qu’aucun d’entre eux n’avait de bagage dans le domaine militaire ou médical.

De toute évidence, il ne s’agit pas dans ce processus de prédire l’avenir, mais plutôt de réfléchir aux possibles scénarios futurs et aux problèmes qu’ils pourraient comporter, afin de permettre aux acteurs de l’innovation d’anticiper l’avenir d’une manière plus réfléchie. Il s'agit d'encourager ceux-ci à choisir leur projet de manière éclairée et, in fine, à mieux se préparer à toute une série de défis porteurs de changements profonds.