Le changement climatique présente des défis majeurs auxquels l’OTAN est confrontée aujourd’hui et devra faire face demain. La technologie spatiale joue un rôle de plus en plus grand dans la surveillance des changements rapides que connaît l’environnement et dans l’identification des risques qui en découlent.

L’Organisation reconnaît déjà l’importance des capacités spatiales, qui sont cruciales pour la surveillance environnementale, les prévisions météorologiques ainsi que la planification et l’exécution des missions et des opérations de l’OTAN. Pourtant, les bénéfices de la technologie spatiale, qui permettraient d’accroître l’efficacité opérationnelle, restent sous-exploités.

Au sommet de Madrid, en juin 2022, l’OTAN a publié sa première étude des incidences du changement climatique sur la sécurité (CCSIA). Cette analyse, qui s’inscrit dans le cadre de l’ambitieux plan d’action sur le changement climatique et la sécurité adopté au sommet de Bruxelles en juin 2021, vise à sensibiliser davantage les Alliés à ces questions. Elle met en évidence les menaces que le changement climatique fait peser non seulement sur les milieux d’opérations maritime, terrestre et aérien, mais aussi sur le milieu spatial. Par ailleurs, le nouveau concept stratégique de l’OTAN, adopté récemment, fait valoir qu’il est indispensable d’avoir un accès libre à l’espace et de pouvoir l’utiliser en toute sécurité pour assurer une dissuasion et une défense efficaces, et il propose de renforcer la résilience des capacités spatiales des Alliés.

Les questions spatiales et climatiques étant intrinsèquement liées, la résilience spatiale et la résilience climatique sont deux éléments fondamentaux de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN au XXIe siècle. Cet article examine deux aspects de la relation entre le changement climatique et les technologies spatiales.

Une meilleure compréhension du changement climatique

Les satellites fournissent aux Alliés de précieuses données sur les régimes climatiques et les régimes de temps de la Terre et les aident à mieux comprendre le changement climatique en général. La surveillance étroite des divers risques naturels, tels que les glissements de terrain, les inondations et les incendies de forêt, facilite les opérations de secours en cas de catastrophe, car elle permet de repérer les événements très tôt, de déterminer leur ampleur et de réduire globalement les dommages grâce à une réponse rapide et efficace. Les données par satellite sont également utilisées pour élaborer des modèles climatiques plus précis, qui sont nécessaires pour prédire les risques climatiques et leurs incidences.

Les systèmes d’observation de la Terre depuis l’espace contribuent aussi à la surveillance des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des modifications globales de la composition de notre atmosphère. Ils sont indispensables pour améliorer les prévisions du changement climatique et pour mettre au point des stratégies d’atténuation et d’adaptation efficaces. Depuis 2009, le Greenhouse Gas Observing Satellite (satellite d’observation des gaz à effet de serre, GOSAT), également connu sous le nom d’Ibuki, fournit des informations détaillées sur la concentration de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère, aidant ainsi les scientifiques à mieux comprendre les causes du réchauffement climatique.

Les technologies spatiales peuvent également jouer un rôle déterminant dans le contrôle du respect des accords internationaux sur le climat. Par exemple, en collaboration avec l’organisation à but non lucratif Carbon Mapper et ses partenaires, la NASA participe à un programme novateur qui permettra de quantifier et de surveiller les émissions de sources ponctuelles et de repérer les « super pollueurs », tout en rendant les données recueillies sur les émissions accessibles au public. Le lancement du premier satellite Carbon Mapper est prévu pour 2023. Dans le cadre du programme Copernicus de l’Union européenne, le projet CoCO2, qui doit s’étendre de 2021 à 2023, vise à mettre au point des prototypes qui doteront l’Europe d’une nouvelle capacité de surveillance et de vérification des émissions anthropiques de CO2. Ces technologies permettront aux forces armées des pays de l’Alliance de répondre plus vite et de façon plus ciblée aux catastrophes et de contribuer à l’estimation des émissions, maintenant que l’OTAN se dit prête à réduire ses émissions de GES d’origine militaire.

Une plus grande efficacité opérationnelle

Les capacités spatiales civiles se concentrent généralement sur l’observation de la Terre, la surveillance de l’environnement et l’observation météorologique. Les progrès de la technologie satellite favorisent également le développement des communications à l’échelle mondiale en permettant aux populations des zones reculées d’accéder à Internet. Néanmoins, le potentiel des satellites et des autres technologies spatiales ne se limite pas à ces applications.

Ainsi, des technologies initialement conçues et utilisées pour étudier les phénomènes météorologiques aident actuellement les armées des pays de l’Alliance à améliorer leurs capacités de combat, leur efficacité opérationnelle et leur connaissance de la situation sur le champ de bataille. C’est notamment le cas dans la guerre en cours en Ukraine : les forces ukrainiennes s’appuient sur des données radar et des images satellites pour suivre les mouvements des troupes russes.

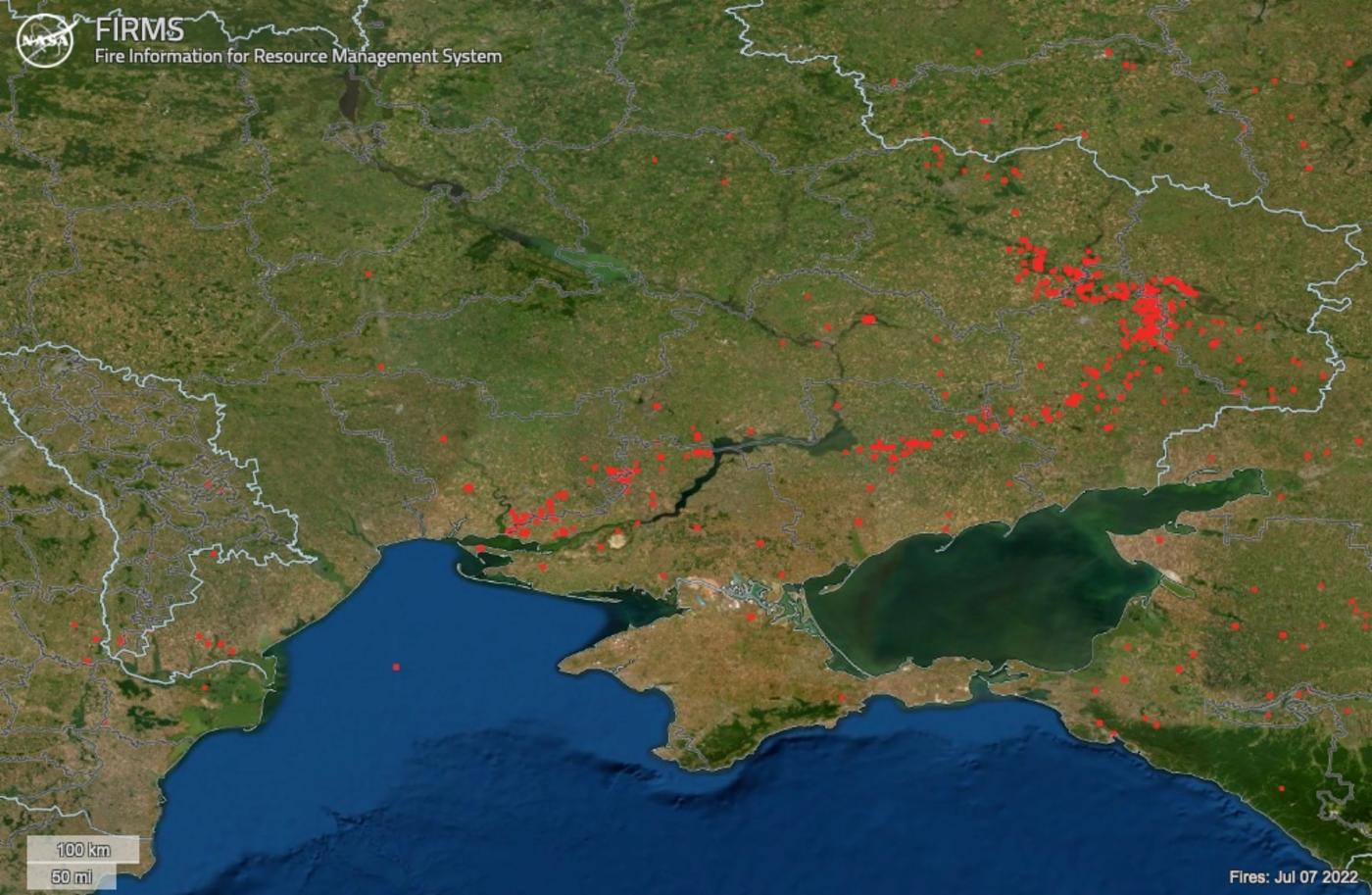

Par exemple, les données issues du satellite européen Sentinel, qui servait auparavant à mesurer la croissance de la végétation, contribuent à évaluer les dommages causés aux bâtiments et, ainsi, à estimer la progression des troupes russes en Ukraine. Avant l’invasion, les mêmes outils ont été utilisés pour suivre le déploiement de certains radars militaires, ce qui a permis d’obtenir des indications sur les mouvements de troupes et de matériels dans l’ouest de la Russie. Outre le satellite Sentinel 2, le système Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la NASA, conçu pour surveiller les feux de forêt quasiment en temps réel, facilite la détection et la surveillance des zones de violents combats, des explosions de dépôts de carburant ainsi que des feux dans les zones boisées contaminées autour de Tchernobyl.

Figure 2. Source : système Fire Information for Resource Management System (FIRMS), qui fait partie du système Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) de la NASA

À l’avenir, les systèmes d’observation de la Terre depuis l’espace permettront aux membres de l’Alliance de préparer leurs opérations plus efficacement, en optimisant par exemple leurs itinéraires et leur logistique, ce qui générera d’importantes économies en matière de coûts et de consommation de carburant. Il est essentiel de réduire la dépendance de l’OTAN aux combustibles fossiles, qui rendent les forces armées plus vulnérables aux attaques.

Le projet pluriannuel Cube4EnvSec est un autre exemple. Ce projet, qui a été lancé dans le cadre du programme de l’OTAN pour la science au service de la paix et de la sécurité (SPS), a pour objectif de combiner des données massives d’observation de la Terre (plus précisément celles des satellites Landsat et Sentinel) avec l’intelligence artificielle et une représentation visuelle pour établir une situation générale de l’environnement (REP) à l’échelle militaire.

Associée aux satellites de télécommunications et aux méthodes avancées de chiffrement, la technologie 5G aura, elle aussi, des répercussions considérables sur les opérations militaires, tant au niveau stratégique que sur le champ de bataille. Grâce à la 5G et aux nouvelles technologies de liaison de données, les forces armées des pays de l’Alliance pourront non seulement communiquer et utiliser la télédétection en temps réel, mais aussi intégrer différents capteurs sur le champ de bataille et dans les airs. Cela aidera le secteur militaire comme le secteur civil à optimiser davantage leur logistique et à approfondir encore leur connaissance de la situation.

Les capacités spatiales ne sont pas épargnées par le changement climatique

Les moyens spatiaux militaires des Alliés sont essentiels à la sécurité et à la résilience de l’OTAN, car ils offrent aux pays membres de l'Organisation des capacités de renseignement et de communication d’importance critique. Le changement climatique a une incidence croissante sur l'aptitude à opérer dans l’espace, ce qui limite la valeur ajoutée que pourraient apporter les capacités spatiales aux forces armées des pays de l’Alliance et pourrait compromettre l’efficacité opérationnelle de l’OTAN de manières diverses.

Premièrement, le changement climatique a un impact sur les infrastructures basées au sol telles que les pas de tir, les antennes de télécommunications et autres installations qui sont essentielles aux opérations spatiales, ce qui est plus préoccupant pour les capacités spatiales occidentales que pour les capacités spatiales russes et chinoises. Les principaux sites de lancement des pays membres de l'OTAN – la base spatiale de Vandenberg en Californie, la base spatiale de Cap Canaveral en Floride et le Centre spatial guyanais – sont tous situés sur le littoral et sont de plus en plus exposés à des risques majeurs d’élévation du niveau des océans, d’érosion côtière et d’inondation. Selon les estimations de la NASA, le niveau des océans au Centre spatial Kennedy devrait augmenter d’environ 13 à 20 cm d’ici 2050.

Deuxièmement, il existe 14 critères météorologiques qui doivent être respectés pour garantir la sécurité sur l’ensemble du processus de lancement d’une fusée. Des conditions météorologiques défavorables (orages et éclairs, fortes précipitations, couverture nuageuse épaisse, température de l’air très basse ou fort cisaillement du vent et fortes turbulences) peuvent influer sur les trajectoires de lancement des satellites et des missiles, compromettre la sécurité de ces derniers et entraîner le report du lancement. Même après un lancement réussi, la pluie, le vent ou une mer agitée peuvent compliquer l’atterrissage de fusées réutilisables – mises au point ou employées par la plupart des grandes entreprises –, ce qui a des répercussions sur leur utilisation future. Les modifications des conditions météorologiques, qui sont susceptibles de devenir plus fréquentes et plus intenses en raison du changement climatique, mettront en péril les opérations spatiales dans certaines régions à l’avenir.

En revanche, la majorité des sites de lancement chinois, ainsi que ceux opérés par la Russie, à savoir le cosmodrome de Vostotchny dans le sud-est de la Russie et le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, sont situés à l’intérieur des terres ; ils bénéficient donc de conditions météorologiques plus stables et sont moins exposés au changement climatique.

Troisièmement, les phénomènes liés à la météorologie spatiale mettent en grand danger les infrastructures critiques des Alliés, que ce soit sur terre ou dans l’espace. En début d’année, pas moins de 40 satellites SpaceX de la constellation Starlink ont été perdus en raison d’un orage géomagnétique, un jour seulement après leur lancement. Même si les perturbations causées par des phénomènes solaires ne sont pas directement liées au changement climatique, elles augmentent toutefois la vulnérabilité des technologies spatiales des Alliés et elles compromettent l’efficacité militaire. Les phénomènes météorologiques spatiaux modérés à graves peuvent perturber les communications radio, les réseaux électriques et les systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) ou, en cas d’orage géomagnétique de grande envergure, provoquer une panne totale des satellites. Par exemple, l’interruption des communications lors de l’opération militaire « Anaconda » en Afghanistan en 2002 serait liée à un événement météorologique spatial d'ampleur connu sous le nom de bulles de plasma.

Du fait du réchauffement climatique, la mésosphère (troisième couche de l’atmosphère située directement au-dessus de la stratosphère) se refroidit et se contracte. Lorsqu’elle se contracte, les couches supérieures s’effondrent avec elle, si bien que la densité des couches supérieures de l’atmosphère diminue, ce qui réduit alors la traînée des satellites. Ainsi, le ralentissement insuffisant des engins spatiaux laisse davantage de débris spatiaux en orbite basse, qui sinon seraient attirés vers le bas et désintégrés. Cela constitue un défi pour les exploitants de satellites, les autorités de régulation et autres compagnies qui cherchent à bâtir des mégaconstellations de satellites. Cela a notamment un impact sur les délais de planification et sur la durée de déploiement des nouveaux petits satellites et satellites miniatures (« CubeSats »). C’est la raison pour laquelle il faut intensifier les efforts pour désorbiter les satellites et les débris spatiaux.

Se préparer à l’inconnu : recommandations

La résilience joue un rôle fondamental dans la capacité de dissuasion et de défense de l’OTAN. Alors que les effets du changement climatique sur la sécurité des Alliés deviennent plus visibles, l’OTAN doit utiliser tous les outils à sa disposition pour y faire face. Les technologies spatiales jouent un rôle important à cet égard, et elles ne feront que gagner en importance dans les années à venir. Outre la nécessité de se préparer à opérer dans des conditions climatiques qui évoluent, l’OTAN doit examiner les incidences du climat sur ses capacités spatiales afin de garantir un accès sécurisé et permanent aux capacités, produits et services spatiaux.

Des investissements supplémentaires dans les technologies spatiales sont nécessaires et devraient s'accompagner d’effectifs suffisants à l’OTAN pour la mise en œuvre d’un programme solide. L'une des sources de financement sera le fonds pour l'innovation de 1 milliard d’euros qui vient d’être lancé et qui devrait être axé sur l’espace (entre autres technologies émergentes à double capacité). Grâce à l’accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord (DIANA), dont le lancement est prévu en 2023, l’OTAN – en particulier l'Organisation pour la science et la technologie et le Centre spatial OTAN – peut approfondir les travaux qu’elle mène avec les acteurs de l’innovation au sein de l’Alliance sur l’utilisation non traditionnelle de technologies spatiales pour des applications militaires. L’effort porte en particulier sur une meilleure utilisation de la « filière avale » de l’industrie spatiale –développement d’applications utilisant des données et des technologies spatiales à des fins commerciales ou publiques (p. ex. navigation spatiale, télécommunications spatiales et imagerie spatiale). La révision et l’adaptation continues de la politique spatiale de l’OTAN et la connaissance de la situation spatiale sont également importantes.

Enfin, les membres de l’Alliance doivent mieux se préparer et mieux protéger leurs capacités spatiales face aux dangers climatiques. L’investissement dans des infrastructures terrestres plus résilientes et plus mobiles ou la diversification des capacités de lancement des Alliés sont des moyens de faire face aux risques climatiques. Il est également possible de soutenir la recherche sur de nouvelles technologies pour la protection des satellites contre les débris, et de développer de nouvelles stratégies permettant d’opérer dans un environnement spatial plus encombré et marqué par des rivalités croissantes. Les solutions techniques, comme la construction de dunes le long du littoral, constituent également de bonnes stratégies à court terme. L'amélioration des prévisions météorologiques et la recherche axée sur la météorologie spatiale sont tout aussi pertinentes.

Faire face aux incidences du climat sur ses capacités spatiales est pour l’OTAN une nécessité, non un choix, si elle veut conserver son avance technologique et son avantage opérationnel.