Le vieil adage « qui cherche trouve » se concrétise forcément lorsque l’on cherche quelque chose qui a très certainement toujours été là, fait valoir Benjamin Friedman.

La fréquence et la dangerosité des actes de terrorisme endogène ne sont pas en train de se développer aux États-Unis, contrairement à ce que laissent entendre les mises en garde régulières de Washington. Vu que l’on ne doit pas s’attendre à ce que les djihadistes américains qui tentent de commettre des attentats locaux aient un haut niveau de compétence, le danger qu’ils représentent, déjà faible puisqu’ils ne sont pas nombreux, est encore moindre que ce que l’on pourrait penser.

Janet Napolitano, secrétaire à la sécurité intérieure, et Robert Mueller, directeur du Bureau fédéral d’investigation (FBI), figurent parmi les très nombreux experts et responsables qui ont récemment adressé des mises en garde contre une montée du terrorisme endogène, c’est-à-dire des actes ou des complots terroristes qui sont le fait de citoyens américains ou de personnes résidant depuis longtemps aux États-Unis, souvent sans directives émanant d’organisations étrangères.

Mais le terrorisme endogène n’est pas un phénomène nouveau.

Leon Czolgosz, l’anarchiste qui assassina le président McKinley en 1901, était un Américain de naissance qui n’avait bénéficié d’aucune aide étrangère. Il en va de même pour John Wilkes Booth, Lee Harvey Oswald et James Earl Ray. L’acte de terrorisme intérieur le plus meurtrier de l’histoire des États-Unis, l’attentat à la bombe d’Oklahoma City de 1995, a essentiellement été l’œuvre de Timothy McVeigh, né à New York et vétéran de la Guerre du Golfe.

Comme le relève Brian Michael Jenkins, de RAND, il y a beaucoup moins de terrorisme endogène aujourd’hui que dans les années 1970, lorsque le collectif Weather Underground, la Ligue de défense juive, les groupes d’exilés cubains anticastristes et les nationalistes portoricains des FALN faisaient exploser des bombes sur le sol américain.

Une augmentation du nombre d’arrestations de terroristes de l’intérieur a été enregistrée à la fin des années 2000, particulièrement en 2009, année où fut commis l’acte de terrorisme endogène le plus meurtrier de la décennie, lorsque Nidal Hasan tua treize personnes à Fort Hood. Depuis, le terrorisme endogène a diminué. D’après un rapport publié dans le courant de cette année par Charles Kurzman, de l’université de Caroline du Nord, les arrestations de terroristes de l’intérieur sont passées de 47 en 2009 à 20 en 2011. Il n’y a plus eu aucun complot réussi.

On est en droit de douter que la récente augmentation des arrestations de terroristes de l’intérieur reflète une augmentation du terrorisme lui-même, notamment à cause de la variation aléatoire. De la même manière que l’on ne peut pas conclure d’une série de jeux gagnants que la chance va vous sourire la partie d’après, une vague d’actes de terrorisme endogène n’est pas nécessairement le signe d’une tendance qui va se poursuivre.

Deuxièmement, comme le note Brian Jenkins, parmi les individus arrêtés à la fin des années 2000, une minorité assez importante était composée de ressortissants américains qui essayaient d’aider les groupes shebab en Somalie, en recrutant, en collectant des fonds ou en rejoignant leurs rangs. Ces actions sont considérées comme du terrorisme parce que le gouvernement américain a classé les shebab parmi les organisations terroristes et que le soutien qui leur est apporté est dès lors criminalisé. Mais il s’agit d’une organisation insurrectionnelle qui s’intéresse principalement à la politique somalienne et qui n’a pas tenté de commettre des actes terroristes aux États-Unis. Avec l’occupation de certaines parties de la Somalie par les forces éthiopiennes entre 2006 et 2009, de nombreux membres de la diaspora somalienne ont estimé que l’aide aux shebab relevait de la défense de leur patrie. Ceux qui apportent ainsi une aide au mouvement shebab ou le rejoignent ne s’intéressent pas forcément au terrorisme, et encore moins au terrorisme contre les Américains.

Troisièmement, il y a eu, de la part des autorités américaines, une intensification de la recherche de terroristes à l’intérieur du pays. Après le 11 septembre, le FBI s’est vu accorder une augmentation massive des crédits destinés à la lutte contre le terrorisme et a déplacé une petite armée d’agents de la lutte contre la criminalité vers le contre-terrorisme. Beaucoup d’entre eux ont rejoint les nouvelles «Joint Terrorism Task Forces». Des procureurs ambitieux ont recherché de manière plus intensive des terroristes à inculper. La plupart des États ont mis en place des centres de fusion du renseignement, auxquels le Département de la sécurité intérieure a rapidement transmis des données concernant les menaces.

L’intensification des recherches devait forcément conduire à une augmentation des arrestations, sans pour autant qu’il y ait une montée du terrorisme, de la même manière qu’avec l’Inquisition on allait forcément arrêter plus de sorcières. Mais, bien entendu, à la différence de ce qui s’est produit à l’époque, seule une minorité des personnes arrêtées aujourd’hui sont innocentes. Beaucoup apparaissent toutefois comme des individus influençables et peu intelligents, guère susceptibles d’avoir pu fomenter des complots crédibles sans l’aide d’informateurs ou d’agents infiltrés du FBI qui ont appris à induire des comportements criminels sans qu’il y ait incitation au passage à l'acte.

Prenons l’exemple de Rezwan Ferdaus, ce jeune homme de 26 ans qui vivait avec ses parents près de Boston avant son arrestation l’automne dernier. Il aurait planifié l’écrasement de petits avions télécommandés bourrés d’explosifs contre le Pentagone et le dôme du Capitole, qui étaient censés s’écrouler facilement. Un second attentat devait détruire les ponts du complexe du Pentagone, avant qu’un groupe de six hommes armés de kalachnikovs ne s’en prenne aux survivants. Heureusement, Ferdaus n’avait pas de complices, si ce n’est ceux que lui avait fournis le FBI, pas d’argent pour les avions, si ce n’est les fonds que le FBI lui avait prêtés, et pas d’explosifs, si ce n’est les explosifs factices qui lui avaient été donnés par le FBI.

Les responsables et les spécialistes que le terrorisme endogène préoccupe le plus font valoir que les Américains ont de la chance d’avoir des ennemis comme Ferdaus, comme Faizal Shahzad, dont l’attentat à la voiture piégée a échoué à Times Square, ou encore comme Nazibullah Zazi, incapable de fabriquer une bombe qui fonctionne malgré la formation reçue au Pakistan, ou les nombreux autres incompétents qui se sont essayés à des actes de terrorisme aux États-Unis ces derniers temps.

Les djihadistes américains de l’intérieur sont incapables d’acquérir les fonds et l’entraînement que nécessite l’expertise terroriste. La plupart d’entre eux se tueraient rapidement une fois celle-ci obtenue

Malgré ces échecs en série, les dirigeants américains présentent les terroristes de l’intérieur comme habiles et affirment qu’ils constituent une menace importante. Janet Napolitano dit qu’ils sont particulièrement dangereux parce qu’ils peuvent « surgir de n’importe où, pratiquement sans avertissement ». Robert Mueller déclare qu’ils « comprennent notre culture, le fonctionnement de notre sécurité et nos points faibles, et qu’ils utilisent Internet, les réseaux sociaux et les techniques commerciales pour influencer d’autres individus idéologiquement proche d’eux.»

Mais l’échec des djihadistes nés aux États-Unis doit être attribué à autre chose que la chance. Il tient à deux éléments au moins. Le premier est l’idéologie d’Al-Qaïda. Le fait que la nébuleuse appuie les assassinats de masse, dont les victimes sont en majorité des musulmans, explique qu’elle reste largement impopulaire dans la plupart des pays. Cette idéologie est jugée particulièrement nocive par ceux qui vivent dans des sociétés cohérentes et libérales comme les États-Unis. Les Américains attirés par Al-Qaïda sont généralement des individus marginaux, en difficulté, dépourvus des traits de personnalité que la plupart des organisations apprécient chez leurs recrues.

C’est toutefois surtout la faiblesse organisationnelle qui explique cet échec. La violence de masse est traditionnellement le produit d’organisations de type bureaucratique hiérarchisées, qui dépendent d’États ou de groupes insurrectionnels qui leur ressemblent. Seules des organisations bureaucratiques disposant des outils nécessaires peuvent entraîner et motiver un nombre important d’individus à agir sur les ordres de quelques-uns, ce qui a toujours été, historiquement, le mode de fonctionnement de la violence de masse perpétrée au moyen d’armes légères. En tant qu’agents d’États ou d’autres organisations monopolisant la violence, les organisations bureaucratiques sont les seules à pouvoir assurer la sécurité physique et fournir l’expertise et le financement requis pour fabriquer des armes permettant de tuer massivement, comme l’artillerie, les avions d’attaque et les armes nucléaires.

Généralement clandestins, les groupes terroristes ne disposent habituellement pas de tels attributs. Ils n’arrivent pas à acquérir et à transférer les connaissances spécialisées, à rassembler les moyens financiers, et à construire les installations matérielles nécessaires à la fabrication d’armes sophistiquées, ou à regrouper des effectifs en nombre suffisant pour mener des attaques soutenues contre des populations. Ces faiblesses sont particulièrement évidentes chez Al-Qaïda, qui a toujours été davantage une nébuleuse constituée d’individus radicaux liés de manière informelle qu’une organisation donnant des ordres à des adhérents.

Les djihadistes américains de l’intérieur, qui ne reçoivent en général aucune directive, même de la part du noyau dur d’Al-Qaïda, sont sans doute les terroristes les moins organisés que l’on puisse imaginer. Ils sont incapables d’acquérir les fonds et l’entraînement que nécessite l’expertise terroriste. La plupart d’entre eux se tueraient rapidement une fois celle-ci obtenue.

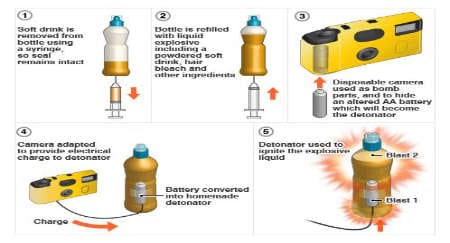

Contrairement à ce que prétendent beaucoup d’analyses récentes, Internet ne règle pas ces problèmes. Comme l’a montré Anne Stenersen, du centre norvégien de recherche pour la défense, les informations que l’on trouve dans les directives en ligne pour la fabrication de bombes, de poisons et d’autres moyens de destruction sont peu fiables. Par ailleurs, les autorités peuvent surveiller ces sites ou en créer eux-mêmes pour induire en erreur ou piéger les criminels.

En outre, un apprentissage par le biais d’Internet ne permet pas de produire l’interaction rapide entre formateur et «stagiaire» qui caractérise la plupart des formations réussies à des tâches complexes. Internet est encore moins utile s’agissant de maîtriser des actes de violence qui nécessitent un travail d’équipe. Ce n’est pas sans raison que les organisations qui assurent la coordination efficace d’activités, que ce soit le Corps des Marines ou le Real de Madrid, évitent l’entraînement virtuel.

Si le Département de la sécurité intérieure a raison lorsqu’il affirme que les terroristes de l’intérieur représentent aujourd’hui une menace plus importante que les terroristes internationaux, nous devrions nous en réjouir. Même si le nombre de djihadistes nés aux États-Unis devait s’accroître et que leurs compétences devaient se renforcer, ce qui semble improbable pour le moment, ils seront toujours loin d’être les terribles criminels terroristes qu’on nous annonce. Ils ne constitueront jamais un danger aussi grand que les risques que font peser sur la longévité des Américains les maladies cardiaques ou la dépression.

L’autre bonne nouvelle est que les deux moyens les plus efficaces de combattre ce danger surévalué sont peu onéreux. L’un d’entre eux est la police de proximité, dans le cadre de laquelle la police noue des relations avec des groupes locaux, y compris des criminels, pour obtenir des informations qui vont conduire à d’autres criminels, notamment des terroristes.

D’après un rapport de l’Institut pour les solutions en matière de sécurité intérieure, c’est cette méthode qui est à l’origine des dernières arrestations de terroristes de l’intérieur. Elle est pratiquement gratuite puisque les policiers remplissent une grande partie de la tâche dans le cadre de leur travail normal. L’autre antidote prometteur au terrorisme endogène est la modération en politique étrangère. La plupart des terroristes de l’intérieur font valoir de façon crédible que c’est la politique étrangère des États-Unis dans le monde musulman, notamment les guerres en Iraq et en Afghanistan, qui les ont incités à recourir à la violence. La fin de la guerre en Iraq a probablement réduit leur nombre. Un retrait des États-Unis d’Afghanistan et un désengagement au niveau de la politique au Moyen-Orient le réduiraient davantage encore, tout en permettant de réaliser des économies d’envergure dans le domaine de la défense.

Malheureusement, le Département de la sécurité intérieure n’a pratiquement rien à voir avec ces dossiers. Ce sont les villes, les États et le Département de la justice qui traitent de la plupart des questions de maintien de l’ordre, tandis que l’État et le Département de la défense s’occupent de la politique étrangère. Plutôt que d’admettre sa non-pertinence générale par rapport à une menace qu’il est financé pour combattre, le Département de la sécurité intérieure va sans doute poursuivre des politiques de contre-terrorisme dont les coûts dépassent les avantages, ce qui pourrait bien constituer en fait la conséquence la plus coûteuse du terrorisme endogène aux États-Unis.