Lorsque Vaclav Havel est décédé, en décembre dernier, les drapeaux du siège de l’OTAN ont été mis en berne. La Revue de l’OTAN évoque sa vie fertile en événements et la contribution capitale qu’il a apportée à l’Alliance.

Le XXe siècle a connu de nombreux paradoxes, et Vaclav Havel a été au cœur de plusieurs d’entre eux.

Voilà un « conscrit ordinaire », selon le terme qu’il a lui-même utilisé un jour, qui est devenu commandant suprême des forces armées de son pays et fut célébré en tant qu’éminent partisan de l’OTAN après la Guerre froide.

Voilà une personne à laquelle tout avancement fut refusé en raison de ses convictions politiques, et qui pourtant détestait les conflits et voulait l’harmonie et l’entente.

Mais il serait erroné de considérer Vaclav Havel comme un pacifiste. Dans les années 1980, divers mouvements pacifistes occidentaux ont tenté d’obtenir, de l’autre côté du Rideau de fer, un soutien à leur pétition contre le déploiement des missiles Pershing-2 de l’OTAN. À leur surprise, de nombreux dissidents, dont Vaclav Havel, refusèrent de signer.

Il s’en est expliqué ultérieurement dans son essai intitulé «L’anatomie d’une réticence (1985)», dans lequel il indique en substance que le danger de la guerre ne provient pas des armes en tant que telles, mais des réalités politiques. Le désarmement ne traite que des conséquences, pas des causes.

Et c’est des causes qu’il se souciait particulièrement. « Sans citoyens libres, dignes et autonomes, il ne peut y avoir de nations libres et indépendantes » disait-il. «Sans la paix intérieure, c’est-à-dire la paix entre les citoyens et entre les citoyens et l’État, il ne peut y avoir de paix extérieure assurée.» C’était l’essence de sa philosophie, qu’il a par la suite projetée dans ses positions et dans sa politique étrangère.

Le rêve de Vaclav Havel était d’être maître de cérémonie à la dissolution du Pacte de Varsovie

La différence entre Vaclav Havel et les pacifistes s’illustre le mieux dans les positions sur l’Iraq et les Balkans. Les deux étaient d’accord sur la nécessité d’une intervention occidentale dans les Balkans. Mais les militants des droits humains n’ont pas soutenu les interventions en Iraq, tandis que Vaclav Havel l’a fait à deux reprises.

En 1990, il a insisté pour que les forces armées tchécoslovaques participent à la coalition dirigée par les États-Unis, malgré la faiblesse du cadre législatif et l’absence d’expérience dans ce type d’opérations. Dès le tout début, il a été convaincu que l’Ouest devait agir, que ce soit lors de la première guerre des Balkans ou, plus tard, pendant la crise du Kosovo.

Il n’a pas hésité à se quereller avec Jacques Chirac à propos de la deuxième guerre en Iraq, sur un ton énergique et contre la volonté du gouvernement tchèque et de la majeure partie de l’Europe. Vaclav Havel estimait que les droits de l’homme et la dignité humaine passaient avant toute souveraineté d’État.

Au début des années 1990, juste après la chute du communisme, Vaclav Havel a voulu rétablir sans délai l’indépendance de la Tchécoslovaquie, avec un retrait rapide des troupes russes du pays. Il a constitué une équipe spéciale dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Jiri Dienstbier, et son adjoint, Lubos Dobrovsky. Un autre de ses amis, le musicien de rock Michael Kocab, a dirigé la commission parlementaire chargée de la supervision du retrait des troupes.

Dans le même temps, l’équipe de Vaclav Havel a coordonné les négociations sur une dissolution rapide du Pacte de Varsovie avec Varsovie et Budapest. Le rêve de Vaclav Havel était d’être maître de cérémonie à la dissolution du Pacte.

Au cours de cette période, son point de vue sur l’OTAN a évolué. Il se demandait souvent si l’Alliance aurait une raison d’être une fois que le Pacte de Varsovie aurait cessé d’exister. Mais il n’a pas tardé à conclure que l’OTAN avait une place en Europe après la Guerre froide et qu’elle devait s’ouvrir à de nouveaux membres.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution de sa réflexion. Son attitude positive vis-à-vis des États-Unis – principal membre de l’OTAN – a joué un rôle. Vaclav Havel parlait souvent de son voyage aux États-Unis, en 1968, et il savait gré à l’Amérique d’avoir participé à la défense de la liberté en Europe et dans le monde. En 1991, lors de sa visite à l’OTAN, il a présenté des excuses aux démocraties occidentales pour les 40 années de mensonge et de propagande communiste.

Les événements de 1991 ont, par ailleurs, montré que ce n’était pas la « fin de l’histoire », et la réflexion a pris un tour pessimiste avec la guerre en Yougoslavie et l’incapacité de l’Europe de réagir à la situation.

Le 1er juillet 1991, Vaclav Havel a présidé la cérémonie de signature de la dissolution du Pacte de Varsovie, à Prague. Le président soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, craignant des événements internes, avait décidé de ne pas y participer. Il avait envoyé son vice-président, Guennadi Ianaïev, qui a arpenté d’un pas mal assuré les couloirs du château de Prague. À notre surprise, quelques semaines plus tard, Ianaïev organisait un coup d’État contre Gorbatchev à Moscou. Ce fut le point final de notre réflexion sur la pertinence de l’OTAN, et nous avons décidé de demander à en être membre à part entière.

Une nouvelle ère a commencé en 1993 dans notre cheminement vers l’appartenance à l’OTAN, lorsque le président américain Bill Clinton est entré en fonction. Si nous voulions réussir, il était impératif de convaincre les États-Unis. À l’époque, peu d’Américains étaient favorables à l’élargissement de l’Alliance ; parmi eux figuraient Ron Asmus et Paul Wolfowitz.

Deux moments particuliers ont attiré l’attention de Bill Clinton sur l’élargissement de l’OTAN – l’un personnel, l’autre politique.

En avril 1993, les cérémonies d’inauguration du Musée de l’holocauste à Washington se sont déroulées avec, en toile de fond, le siège de Sarajevo. Bill Clinton avait invité plusieurs survivants de l’holocauste à cette cérémonie, parmi lesquels Elie Wiesel, ainsi que les présidents des pays d’Europe centrale. Il avait été ému par les témoignages des survivants. Il voyait un lien direct entre la Deuxième Guerre mondiale et la situation en Bosnie-Herzégovine.

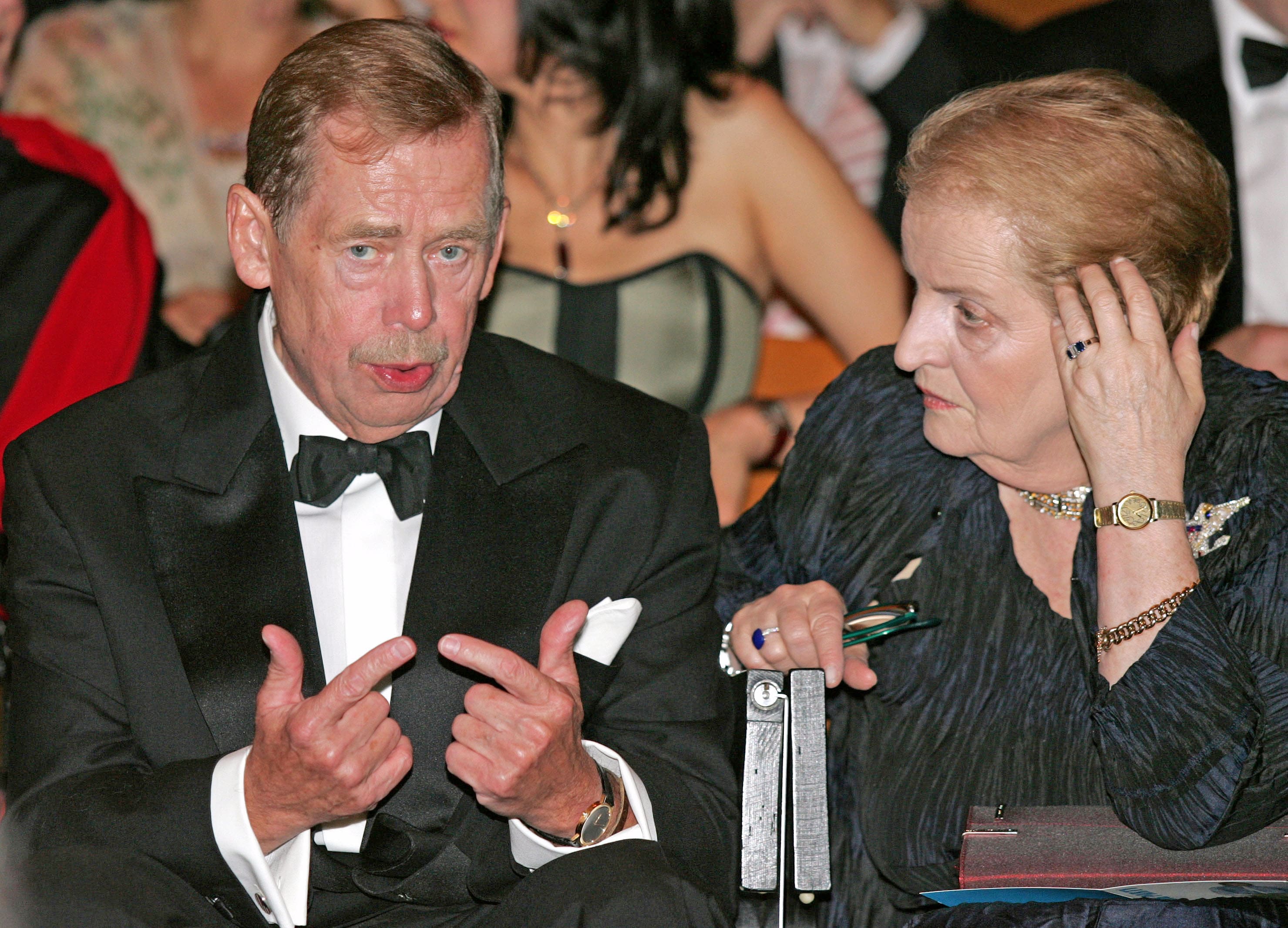

De surcroît, les présidents Vaclav Havel et Lech Walesa ont fait instamment valoir auprès de Bill Clinton que l’OTAN devait s’élargir afin que l’Europe centrale ne connaisse plus la guerre, qui avait permis qu'une telle horreur soit perpétrée.

Le président américain est arrivé tard à la cérémonie, et notre appel en faveur de l’élargissement de l’OTAN y a gagné en intensité, peut-être à cause de l’abstinence tabagique involontaire (dans les locaux de la Maison Blanche devenus depuis peu non fumeurs). MM. Havel et Walesa ont présenté leurs demandes en termes très peu diplomatiques ; c’est là que nous avons finalement retenu l’attention de Bill Clinton.

Mais avoir Bill Clinton de notre côté ne suffisait pas. La force de conviction de Vaclav Havel dans des débats difficiles a contribué à rallier les Républicains aussi (qui ont pris le Congrès en 1994). Il a exposé les arguments moraux et les réminiscences historiques de 1956 et 1968. Son histoire personnelle avait du poids, et Vaclav Havel a contribué à convaincre de nombreux tenants d’une realpolitik dure, dont Henry Kissinger.

Le point de rupture intervint en 1995. L’administration Clinton a proposé une solution de compromis pour l’adhésion à l’OTAN, sous la forme d’un Partenariat pour la paix (PPP). Au début, le PPP nous donnait en quelque sorte l’impression « d’embrasser à travers un mouchoir. »

Véritablement convaincu de l'indivisibilité de la liberté, il a fait valoir que l'ouverture de l'OTAN aux nouvelles démocraties européennes était un élément clé de sa redéfinition

Bill Clinton a envoyé trois de ses diplomates de haut niveau ayant des racines en Europe centrale (Madeleine Albright, John Chalikachvili et Charles Gati) pour nous convaincre d’entrer dans le PPP. Il voulait être sûr d’être accueilli avec enthousiasme lors de sa visite prochaine à Prague. La négociation qui a précédé cette visite a néanmoins été dure.

Finalement, nous nous sommes montrés prêts à feindre l’excitation vis-à-vis du PPP en échange d’une annonce publique du président Clinton indiquant que le Partenariat était un stade préliminaire à une appartenance complète à l’OTAN. Nous allions bientôt « nous embrasser sans ce mouchoir ».

En mars 1999, une semaine après notre adhésion, ont commencé les bombardements de l’OTAN en Yougoslavie.

Pour l’ambassadeur tchèque, M. Kovanda, la guerre du Kosovo fut un baptême du feu. Contre la volonté de la majeure partie des politiciens tchèques, il a défendu notre soutien à la campagne aérienne. À l’époque, le président Havel fut le seul homme politique tchèque qui a appuyé fermement l’ambassadeur, sans faire marche arrière. M. Kovanda estimait que Prague méritait une meilleure image et il proposa que le prochain sommet de l’OTAN se tienne dans la capitale tchèque.

Entre-temps, le président Havel a continué à faire avancer la politique de la porte ouverte de l’Alliance. Véritablement convaincu de l’indivisibilité de la liberté, il a fait valoir que l’ouverture de l’OTAN aux nouvelles démocraties européennes était un élément clé de sa redéfinition. La politique de la porte ouverte devait se concrétiser par l’invitation de nouveaux membres au sommet suivant de l’Alliance.

À Prague, sept pays d’Europe centrale et orientale qui ne s’étaient pas joints, ou n’avaient pas pu se joindre, à la première vague de l’élargissement, furent invités à adhérer à l’OTAN.

Le sommet de Prague fut, d’une certaine manière, un hommage au rôle joué par Vaclav Havel dans la transformation de l’Europe de l’après-Guerre froide, et un couronnement de ses longues années de présidence. Un néon en forme de cœur, symbole et logo de Vaclav Havel, brillait au-dessus du château de Prague. À l’intérieur du château, le second mandat présidentiel de Vaclav Havel touchait à sa fin. Mais avant de quitter ses fonctions, au début de 2003, le président Havel, un homme des années soixante, un « hippie », n’a pas hésité à soutenir George Bush dans sa décision de mettre fin au régime de Saddam Hussein.

Vaclav Havel savait qu’une OTAN forte exigeait un engagement fort des deux côtés de l’Atlantique. Il savait aussi que le partenariat transatlantique serait en permanence mis à l’épreuve.

Il voyait dans l’OTAN davantage qu’une simple organisation militaire fournissant des garanties sécuritaires supplémentaires à ses membres. Pour lui, l’OTAN représentait une alliance dont l’objectif est de défendre les valeurs partagées, les principes moraux, la culture et la civilisation par la solidarité et un engagement politique ferme.

C’est un héritage que nous devons poursuivre aujourd’hui, et que nous avoir en mémoire au sommet de Chicago. On gardera du président Havel le souvenir d’un visionnaire et d’un atlantiste convaincu. J’ai été fier de travailler sous son autorité.